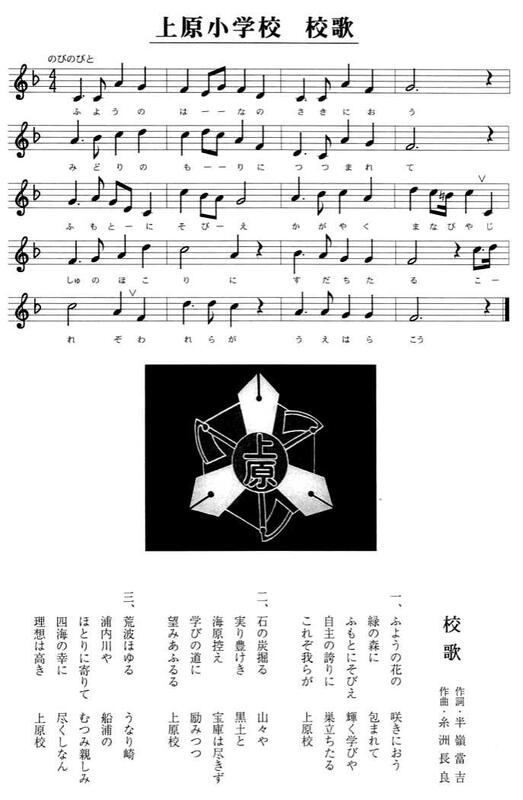

「ペン」は学問愛好、真理追究の精神、「くわ」は勤労愛好、郷土開拓の精神をあらわす。

「ペン」と「くわ」を組み合わせたところに学問と勤労との一体倫理と実際との一致を祈念

し、学校教育を受けた者が卒業後、真に社会の有能な人物となることを念願している。

更に、「ペン」と「くわ」の三つは校訓の自主・努力・親愛の三つを示し、二者を合わせた

六の数は、船浦を含めた学区域の部落と学校を合わせた数を示している。また、「ペン」

と「くわ」は努力の精神を、学校と部落との組み合わせた形(六の数)は、博愛の精神を、

そしてこの二つの精神を象徴している全体の姿が自主の姿を表しているのである。

(昭和27年3月30日制定) 作者 半嶺 當吉(当時の校長)