学校だより 2024

令和6年度 卒業式

3/8(土)に、令和6年度卒業式が行われました。

たくさんの保護者や地域の人たちに見守られながら式を終えることができました。

卒業生のみなさん、次のステップに進んでも、自分らしく頑張ってくださいね!

小浜保育所との交流会

2/10(月)に保育所との交流会を行いました。

生活科の学習でお店作りを進め、保育所の幼児たちと一緒に楽しむことができました。

委員会活動報告

委員会活動報告会が行われました。

今年度の各委員会の活動について発表を行い、来年度の委員会の希望調査を行いました。

学校や地域のために、今年も一生懸命頑張りました。

今年の成果と課題を生かして、来年もより良い活動をよろしくお願いいたします!

シャトルラン大会

1/10(金)に校内シャトルラン大会を行いました。

児童生徒をタイム順に2チームに分け、12月から練習に取り組んできました。

本番では、中学生を中心に大会を盛り上げ、児童生徒一人一人が最後まで一生懸命に取り組むことができました。

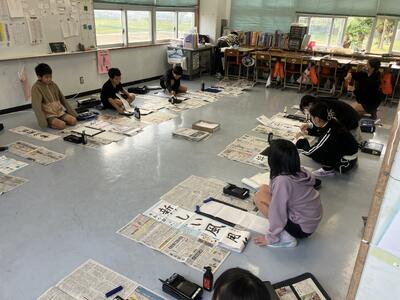

新春書き初め大会

1月5日に校内で書き初め大会を行いました。

1・2年生は硬筆、3年生以上は毛筆に取り組みました。

どの児童生徒も集中して取り組むことができました。

三学期始業式

あけましておめでとうございます。

小浜小中学校では、1月6日始業式が行われました。

新しい年を迎え、また新たな気持ちで大きく成長できるように頑張っていきましょう!

今後ともよろしくお願いいたします。

二学期終業式

二学期終業式が行われました。

長い83日の二学期を通して、児童生徒たちは大きく成長することができました。

三学期は1月6日(月)からとなります。

元気に学校に登校されるのを楽しみにしています。

生徒会役員認証式

12月12日、朝の時間に生徒会役員の認証式・引継ぎ式を行いました。

今年1年間小浜小中学校の児童生徒や地域の人たちのために、いろいろな企画・運営を取り組んできました。

来年度も、小浜小中学校や小浜島も地域の人たちのために、どんなことができるかを考え、取り組んでいくことに期待しています!

ちゅらさんプラン実践発表会

12月11日の夜、小浜公民館にてちゅらさんプラン実践発表会が行われました。

子ども達を育てるために、今年一年間取り組んだことについてや取り組んだことによって得た成果や課題について各組織ごとに発表をしました。

また、発表会の最後には、参加した人達全員で「ふるさと」を合唱しました。

地域の皆様、子ども達のために一年間の活動ありがとうございました。また、来年もよろしくお願いいたします。

学習発表会

11/30(土)に学習発表会を行いました。

今年度は「笑顔のかけ橋 未来へつなぐ輝く舞台 ここにあり」をテーマに

取り組んできました。

児童生徒それぞれが協力をして、劇や合唱、合奏等を堂々と発表することができました。

学習発表会リハーサル

11月30日(土)に学習発表会を行います。

学習発表会に向けて、リハーサルを行いました。

本番に向けて、残り2日間一生懸命頑張ります!

親子給食

先日、小学校1年生、小学校2年生で親子会食を行いました。

普段児童たちが口にしている給食を保護者の方と一緒に楽しむことができました。

また、給食が作られるまでについても学ぶことができました。

保護者の方と一緒に給食を食べることができ、児童たちのとても楽しそうな姿を見ることができました。

空き瓶回収

10月22日(火)に空き瓶回収を行いました。

中学3年生から小学校1年生までの縦割り班で地域を回りました。

たくさんの空き瓶を回収することができました。

ご協力ありがとうございました。

避難訓練

8日(火)に地震を想定した避難訓練を行いました。

昼休みに行いました。児童生徒たちは素早く体育館に避難することができました。

校内童話お話意見発表大会

先日、校内童話お話意見発表大会を行いました。

夏休みの間に練習した成果を発揮することができました。

東京大学フロンティアランナーズ

9/4(水)に東京大学フロンティアランナーズさんと中学部の生徒たちの講演会を行いました。

講演会では、「なぜ勉強するのか」や「東大授業の話」などをスライドを使って説明してくれました。

座談会では、東大生の皆さんがそれぞれのテーブルに入って「暗記法」や「好きなことを続けながら勉強する方法」など中学生の質問に気軽に答えていただきました。

2学期始業式

今日から2学期が始まりました!

静かだった校舎に、児童生徒たちの明るい声が響いていました。

2学期にもたくさんの行事が待っています。

心も体も大きく成長することができるように、指導していきます。

2学期もよろしくお願いいたします。

夏休みも残りわずかです!

長かった夏休みも残すところ数日となりました。

夏休みの宿題は予定通り進めることはできていますか?

元気に楽しく過ごすことができていることと思います。

2学期も元気に登校されるのを楽しみにしています。

1学期 終業式

7/19(金)に1学期が終了しました。

71日間の1学期でしたが、たくさんの場面で活躍する子ども達の姿を見ることができました。

今日から長い夏休みに入ります。充実した夏休みをお過ごしください。

暑い日が続きます。熱中症対策をお願いいたします。

2学期は、8/26(月)からスタートです。

元気に登校するのを楽しみにお待ちしています!

県大会激励会

7/18(木)の朝に、児童会が中心となって県大会の激励会を行いました。

ソフトテニス部の部長が県大会への抱負を話したり、文化部からプレゼントを渡したりしました。

また、小学部からは、歌と合奏のプレゼントを行いました。

それぞれの目標を達成するために、頑張ってください!

不審者対応訓練

7/10に不審者対応訓練を行いました。

不審者対応訓練中では、児童生徒が静かに先生の指示を聞きいて、避難することができました。

訓練後には、警察署の方からアドバイスをいただきました。

安全の約束に「いかのおすし」という約束があります。

来週末から、夏休みがスタートします。

危険に巻き込まれることがないように、ご家庭でもお話してもらえたら幸いです。

七夕

七夕を行いました。

地域の方からいただいた竹を玄関に飾りました。

子ども達は願い事を書いた短冊を竹に付けました。

稲刈り体験

6/27(木)に地域の方をお招きして稲刈り体験をしました。

昨年に田植えをしたお米がしっかりと穂を付け、子ども達は、汗をびっしょりかきながら稲刈りをすることができました。

収穫したお米は、今週脱穀する予定です。

親子ふれあい作業

先週の金曜日にPTA環境部の方たちと協力して、親子ふれあい作業を行いました。

校庭に生えている雑草や中庭のガジュマルの木の伐採など、普段あまりやり切ることができていなかった部分を保護者や児童生徒たちと一緒にすることができました。

安心して児童生徒が過ごすことができる環境づくりに、ご協力ありがとうございました!

引き渡し訓練

6月19日水曜日に、引き渡し訓練を行いました。

津波から避難し、保護者の方へ確実に引き渡すための訓練です。

地震発生の放送から、ちゅらさん広場までの避難をスムーズに行うことができました。

ちゅらさん広場までの避難では、中学生のお兄さんお姉さんが低学年の子たちの手を引いて、

避難する姿がとても素敵でした。

安全に避難することができるように引き続き指導していきます。

細崎ハーリー祭

6月9日(日)に細崎で行われたハーリー祭に参加しました。

細崎の方から、ハーリーを行う意味や細崎について教えてもらいました。

予定では、ハーリー体験を行う予定でしたが、天候不良のため、今回は実施できませんでしたが、

ハーリー祭に向けて準備をしていたアトラクションを披露することはできました。

1・2年生は「レッツダイビング」、3~6年生は「青と夏」、中学生は「エイサー」

を披露しました。

どの学年も堂々と演技することができました。

思春期教室

6月3日(月)に思春期教室を行いました。

講師に津嘉山航さんをお呼びし、5時間目に小学1~4年生、6時間目に小学5年~中学3年、

夜には、地域の方向けの講演会を行っていただきました。

講演会では、子どものより良い成長を支えていくために大切なことについてたくさん講義してもらいました。

お忙しい中、津嘉山航様、ありがとうございました。

中体連(ソフトテニス部)

5/25,26日に中体連の大会が行われました。

団体戦、個人戦どちらにも参加しました。

生徒たちはプレッシャーの中でも、保護者の方や先生方の声援に後押しされながら、

プレーをすることができました。

結果的に、県大会への切符を手にすることもできました。

最後の最後まで頑張りたいと思います。

引き続き応援よろしくお願いいたします。

第1回お弁当の日

5/20にお弁当の日を行いました。

1回目は、おにぎりを作って登校し、空のお弁当箱におかずを詰めました。

子ども達は、いろいろな具が入ったおにぎりを持ってきていました。

また、お弁当箱にも上手におかずを詰めることができました。

次のお弁当の日では、おにぎりだけでなく、お弁当も持参となります。

発達段階に合わせて、ご家庭でのサポートをよろしくお願いいたします。

6年生 校外学習

6年生は、国語の「聞いて、考えを深めよう」の単元で日頃お世話になっている方がどのような思いで関わってくれているのかについて、学習しています。実際に、地域の方へインタビューを行い、事前に考えてきた質問を聞いたり、聞いたことをメモに取ったりすることができました。

5月 校長講話

本日、5月の校長講話がありました。

校長先生からは、目標を立てること、計画をすること、継続することの良さについて話をしてもらいました。

早速、児童たちは目標を立てていたようです。

継続して努力できることができるように支援していきたいと思います。