情報発信

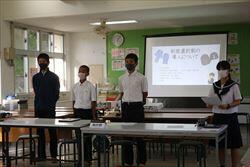

沖縄県共同募金会表彰

沖縄県共同募金会表彰

9月21日(水)の朝会で沖縄県社会福祉法人沖縄県共同募金会から奉仕功労団体ということで本校が表彰を受けました。表彰式で竹富町社会福祉協議会の大城正明会長から「大原中は10年以上にわたり共同募金運動に貢献した素晴らしい功績が讃えられたものです。10年以上もの間、生徒や教職員が入れ替わっても継続して取り組んだ奉仕活動は素晴らしいです。」と賞賛のあいさつがありました。また、本校出身者で元校長の竹富町教育委員会佐事安弘教育長から「生徒会活動を中心とした募金や清掃活動などのボランティア活動が今も続いていて嬉しい。素晴らしい伝統をこれからも継続して頑張ってください」と激励を受けました。ボランティア活動を通して豊かな心を育んでほしいと思います。

0

海洋教育検証実験

海洋教育検証実験

9月16日(金)には、これまで調査研究してきた「マイクロプラスチック」について、西表島で採れた地魚の体内に存在しているのか調べるため解剖作業をしました。魚の種類はミジュン(和名:みずん)とコウフ(和名:せだかくろさぎ)を主体に捌きましたが小魚だったせいかマイクロプラスチックらしき物体を確認することは難しかったようです。しかし、生徒の振り返りシートから「大きい魚の中にはマイクロプラスチックはどれくらいあるのか?」「マイクロプラスチックはサンゴにどのような影響を与えているのか?」「海洋問題はどうしたら解決できるのだろう?」と言った疑問点が寄せられました。また、これまで学習してきた成果をどのように情報発信していくのかについては「海洋ごみ問題等について地元住民や観光客に知ってもらうためポスターやパンフレットを作成し広く周知する」「SNSやTIKTOKで分かりやすく情報発信する」等の意見が出ていました。竹富町が推進する海洋教育の学習の流れとして「つかむ=現状を考え、学習課題を決める」⇒「体験する=身近にある豊かな海やそれに育まれた文化を実際に体験する」⇒「まとめる=実際に体験したこと分かったことをまとめる」⇒「いかす=学んだことを自分の生活に活かす」⇒「ふりかえる=学んだことを振り返る」というコンセプトを基本に据えながら学びを広げていきたいと思います。今回、地魚を提供していただきました保護者の多宇則雄さんに感謝いたします。ありがとうございました!

0

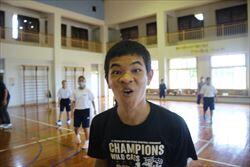

2学期お楽しみ会

2学期お楽しみ会

9月14日(水)の5校時は全校生徒には内緒で、1学期後半に開催できなかった全体レクを生徒会執行部の毛利隼人くん(2年)と顧問の波照間碧先生が密かに計画を進め、「2学期お楽しみ会」を開催することができました。今回は謎解きゲームで各学年と職員をABチームに割り振り合計8チームで競い合いました。各チームに謎解き問題が配付され、体育館内に掲示されているヒントカードを頼りに解いていきます。各チームとも知恵を出し合い難問にチャレンジしていました。

0

第44回八重山中学校陸上競技大会

第44回八重山中学校陸上競技大会

9月10日(土)に石垣市中央運動公園陸上競技場で「第44回八重山中学校陸上競技大会」が3年ぶりに開催されました。当日は爽やかな秋空のもと石垣市、竹富町、与那国町から17校が出場し、約450名の精鋭が競い合いました。本校は全生徒が選手でトラック競技とフィールド競技にそれぞれ挑み、ほとんどの生徒が「自己ベスト」を出し、実り多き大会となりました。本人の努力は勿論のこと、監督の普久原卓林先生をはじめ練習から本番までご指導なさった先生方に感謝します。応援サポートしてくださった保護者の皆さん、ありがとうございました。

生徒の皆さん、陸上を通して培った経験を、今後の学校生活に活かしてください。お見事でした!拍手!拍手!

0

ヤマネコ教室

ヤマネコ教室

9月8日(木)にJTEF西表支部ヤマネコパトロール事務局長の高山雄介氏に講師をしていただき「ヤマネコ教室」の学習会を開催しました。イリオモテヤマネコの特徴(丸い耳先、全身斑点模様、額の縦しま模様、耳の裏が白い、太くて長い尾、丸い瞳等)や生態系(行動様式、家族形態、食事方法等)、そして交通事故(ロードキル)が起こってしまう原因と解決策について分かりやすく学びました。

0

地区陸上選手激励会

地区陸上選手激励会

9月7日(水)の朝会で「第44回八重山中学校陸上競技大会」に参加する選手の激励会を行いました。本番の9月10日(土)に向けて男子キャプテンの髙松俊巴くんと女子キャプテンの上原秋花さんは「夏休み中も皆で声を掛け合って励まし合いながら連取に取り組んできました。本番では最後まで走り抜き自己ベストが出せるよう頑張ります」と抱負を述べました。本校では全生徒が選手で出場するため一人一人が決意を述べました。

0

自然体験学習説明会

自然体験学習説明会

9月7日(水)の夕方から本校体育館においてシュノーケリング自然体験学習の説明会がありました。今回は1,2年生を対象に海洋教育の一環で、西表島近海の豊かな海を満喫する企画です。協力していただいているのが元PTA会長の佐藤剛さんをはじめ観光ガイドの方々です。台風12号の影響で海がしけているため、日程を調整して実施する予定です。

0

GODACオンライン出前講座

GODACオンライン出前講座

9月7日(水)の総合的な学習の時間に、国際海洋環境情報センター(GODAC)サイエンスコミュニケーターの東恩納茜さんを講師に「マリンデブリ(海洋ごみ」に関するオンライン学習会を行いました。分かりやすい説明でクイズ等も取り入れながら海岸で見つかった漂着ゴミや流れ着いた海洋ごみは何処の国が多いのか興味のある話が満載でした。生徒の皆さんは今回学んだ知識を調査してきたマイクロプラスチック等の探求学習につなげてください。

0

第2回生徒会リーダー研修会

第2回生徒会リーダー研修会

2学期スタートとともに8月29日(月)には「第2回生徒会リーダー研修会」が行われました。講師は生徒会顧問の波照間碧先生が担い、自分自身の「力を伸ばす」ために必要な視点として何事においても「やり抜く力」が求められ、それを持続するには「情熱+粘り強さ」が基盤となることをトリンドミル実験やオリンピック選手のエピソードを織り交ぜながらお話しいただきました。リーダー的資質を高めるため示唆に富んだ研修会となりました。参加した生徒の振り返りシートも併せて掲載します。ご覧ください。

振り返りシート

20220829193349_00001.jpg 20220829193349_00002.jpg 20220829193349_00003.jpg 20220829193349_00004.jpg 20220829193349_00005.jpg

20220829193349_00006.jpg 20220829193349_00007.jpg 20220829193349_00008.jpg

20220830112858_00001.jpg 20220830112858_00002.jpg 20220830112858_00003.jpg 20220830112858_00004.jpg 20220830112858_00005.jpg

20220830112858_00006.jpg 20220830112858_00007.jpg 20220830112858_00008.jpg 20220830112858_00009.jpg 20220830112858_00010.jpg

20220830114240_00001.jpg 20220830114240_00002.jpg 20220830114240_00003.jpg 20220830114240_00004.jpg 20220830114240_00005.jpg

20220830114240_00006.jpg

0

2学期始業式

2学期始業式

36日間の夏休みが明け8月26日(金)に2学期がスタートしました。今学期は学校行事をはじめ中体連や中文連等の関連行事が多く、より有意義な学校生活にしていけるよう頑張っていきましょう!各学年代表あいさつでは多宇虹南さん(1年)、宇山健くん(2年)、中村幸桜さん(3年)がそれぞれ抱負を述べ、生徒会執行部からは多宇志琉くんが代表あいさつをしました。式辞では、髙原直樹教頭先生が「先を見通し、計画を立て、実行する」ことの重要性に触れ1日1日を大切に過ごし充実した2学期にしていこうとあいさつしました。式終了後は、2学期学級役員認証式が行われました。

0

忘勿石慰霊祭

忘勿石慰霊祭

西表島東部の南風見田海岸に設置されている忘勿石之石碑広場で8月15日(月)の午前中に「忘勿石之碑修復報告会及び慰霊祭」が開催されました。本校からは生徒会長の金田八重さんが献花と平和メッセージを読み上げました。

0

臨時生徒総会

臨時生徒総会

「制服選択制」について全校生徒で考えるための「臨時生徒総会」が7月14日(木)の休憩時間に行われました。これは、5月13日(金)の生徒総会で3年生からの要望と卒業生を含む多くの署名が寄せられたため、教職員で議論しPTA役員からも意見を伺い生徒会執行部が企画したものです。はじめに執行部から「生徒会総会は毎年1回開かなければならない。また、中央委員会や会員の過半数以上の要求があった場合は臨時に開くことができる」と規定された生徒会会則第10条の確認がありスタートしました。次に制服選択制を要望する理由について執行部の上條紘人さんから①機能面、②世の中のジェンダーレス化の浸透、を根拠に導入について説明がありました。次に校則変更事項については「生徒心得」と、生徒会長の金田八笑さんから制服の着方や身なりに関する規定の全体確認がありました。欠席している生徒のため学校パソコンと持ち帰りタブレットをオンラインで繋ぎ参加しました。今回の臨時生徒総会は「自分たちで考え⇒自分たちで決めて⇒自分たちで実行し⇒自分たちで責任をとる」という総会資料に提示されている心得にあるように、自分たちで大原中学校を創っているという気概が感じられました。8月26日(金)から第2学期が始まりますが「制服選択制」も併せてスタートしますので保護者の皆様、地域の皆様のご理解とご協力をお願いします。

臨時生徒総会を終えてこれから私たちが大原中学校をより良くしていくために大切なこと、あなたにできることは何?

臨時生徒総会を終えて.pdf

0

朝の美化活動(朝ボラ)

朝の美化活動(朝ボラ)

本校は校庭及び学校敷地内に多様な樹木と運動場には芝が繁茂しています。特に夏場は灼熱の太陽とともに芝の生長が早いため定期的に芝刈りを行っています。7月12日(火)の朝の美化活動(朝ボラ)では環境整備主任の普久原卓林先生と生徒・職員が協力しながら刈った芝を軽トラックに積める作業を行っていました。本校では「常日頃から生活環境及び学習環境に対して美化意識を持って改善に努め、生徒・職員が一丸となってキレイにしようとする態度を育てる」ことを美化活動のねらいとして活動に励んでいます。大原中のアイドル・モモちゃん(島山羊メス)も生徒の活動を見守っています!!

0

オンライン英会話授業

オンライン英会話授業

7月11日(月)と12日(火)の英語の授業でEdtech事業者のサービスを活用して「オンライン英会話授業」が行われました。英語でのコミュニケーションを外国人の方々と直接やりとりできるメリットがあり生徒の皆さんは緊張しつつも楽しく英会話を楽しんでいました。担当教科の伊良波千春先生も「はじめは少し緊張気味でしたが徐々に慣れ、ネイティブの方々と会話することで良い刺激になる」と話していました。語学の上達には外国人と直接、会話することが必要ですね!

★オンライン英会話授業に参加しての生徒感想

オンライン英会話の感想.pdf

0

研究授業(道徳)

研究授業(道徳)

7月7日(木)に1年生のクラスで浜崎俊介先生の研究授業(道徳)がありました。「身近なゴミ問題を通して、公共の精神について良く考え、よりよい社会の実現に努めようとする態度や実践意欲を育てる」ことを本時のねらいとした授業実践でした。読み物教材に登場する主人公の心情に迫りつつ、ICTの効果的な活用で生徒の興味関心を喚起しコンビニエンスストアーに設置されているゴミ箱の例を通して、分別しないで捨てる人や家庭ゴミを持ち組む事例などの問題点を出し「大原港にゴミ箱は必要か」との問いに話し合いが活発に行われていました。個人で考える場面、ペアで意見交換する場面、グループでディベートする場面が設定され「考える道徳」「議論する道徳」を意識した研究授業でした。

0

西表東部地区学力向上推進委員会総会

西表東部地区学力向上推進委員会総会

令和4年度「西表東部地区学力向上推進委員会総会」が7月6日(水)の夕方から本校ランチルームで行われました。竹富町の学力向上推進の特色として、地域の公民館長を代表者として学校職員とPTA関係者が協力し子ども達の「確かな学力」の定着に向けて取り組んでいくことです。東部地区の目標として「郷土に誇りをもち、たくましく未来を生き抜く力を身に付けた幼児・児童・生徒の育成」を掲げています。総会では、委員長の下地正邦(大原公民館長)さんが議事進行を行い令和3年度活動報告、会計監査報告や令和4年度活動計画案、予算等が審議され概ね了承されました。発表会は11月30日(水)午後6時30分から教育講演会と家庭・地域教育部会の発表を予定しています。

0

前泊町長・佐事教育長来校

前泊町長・佐事教育長来校

7月7日(木)の午前中に前泊正人町長と佐事安弘教育長が大原中に来校しました。職員室では直接、先生方への激励で佐事教育長は母校大原中への熱い思いを語りました。授業参観では、子ども達の様子を見ていただき、落ち着いた授業風景に感心していました。また、学校施設の状況を確認していただき修繕箇所等の説明をしました。帰り際、正門近くに設置してある黒板に「前泊マサト町長・佐事ヤスヒロ教育長Weicome 大原中へ」を見て感激していました(今朝のスコールでチョークが薄くなっっていたのが残念でした)。生徒会長の金田八笑さん、生徒会顧問の波照間碧先生、さりげない心遣いありがとうございました。

0

T(たくましい身体)K(輝く汗)Sすてきな環境)杯

T(たくましい身体)K(輝く汗)S(すてきな環境)杯

体育・環境整備委員会が企画するTKS杯が7月5日(火)と6日(水)の休憩時間を利用し2日間にわたり楽しく汗を流しました。TKSとは「全員でつくるT(たくましい身体)K(輝く汗)S(すてきな環境)」という意味が込められています。今回はA~Fの6チームに全校生徒・職員が割り振られドッチビーでレクレーションを楽しみました。ご存じのようにドッチビーはフリスビーとドッチボールを合体させたもので円形のドッチビーを当てるゲームです。1年生から3年生まで男女仲良く楽しんでいました。企画してくれた体育・環境整備委員会の皆さんありがとうございました。

1日目<7月5日(火)>

2日目<7月6日(水)>

0

全体朝会(保健・給食委員会)

全体朝会(保健・給食委員会)

7月6日(水)の全体朝会は保健・給食委員会が担当しました。日常的な活動の紹介では、ランチルームに掲載されている食育に関する情報や献立表示、誕生月別ポスター掲示等の説明がありました。また、年間活動として行っているベルマーク集めでは、昨年度皆さんの協力で集めたベルマークは合計で3613.1点の回収がありました。これを東日本大震災で被災した学校の復興支援に使われたとのことでした。ベルマーク教育助成財団から感謝状が贈られました。後半は「食育クイズ」が行われ、各学年チーム及び職員チームに分かれて、2人一組でペアを作り、小豆豆を箸で取り別の皿に移すタイムトライ方式で早いペアからクイズに答えられるというルールで競い合いました。結果として、職員チームが勝ちました。企画してくれた保健・給食委員会の皆さんありがとうございました。

0

制服選択制について

制服選択制について

今年度の生徒総会が5月13日(金)に行われ6つの議題を審議しましたが、その中で3年生から制服選択制の要望がありました。要望を出す理由として①「機能面」で男子はスラックス、女子はスカートと決まっているのは何故なのか。②「世の中のジェンダーレス化の浸透」で県内において2019年度の制服選択制が9校に対し2021年度は46校と2年間で5倍以上になっている。本校でも制服選択制の要望に賛同した現高校1年生を含む多くの署名が集まった。との主張でした。このような生徒からの要望に対して職員会議等で数回、議論を重ねました。結論としては、制服に関する機能性や時代性を考慮すると生徒からの要望を柔軟に受け止め、2学期から制服選択制を検討することとしました。併せて、PTA役員の方々からも意見聴取を行うため7月1日(金)に生徒会執行部、PTA役員、教職員で議論した結果、概ね了承されました。本校では2学期から制服選択制を導入しますので保護者や地域の皆様方、ご理解とご協力をお願いします。改めて、学校からの通知文、学校HPやポスター掲示等でお知らせいたします。

0