情報発信

運動会リハーサル

10月21日(金)は運動会前々日準備とリハーサルを行いました。前半は入退場門の設置、舞台、表彰台、用具、放送機器、テーブル、イス等の準備、テント張り作業をしました。後半は開閉会式、騎馬戦、障害物リレー、フォークダンス、エイサー、行進曲ダンス等の最終確認を行いました。

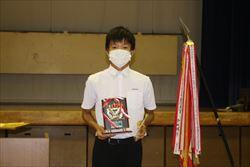

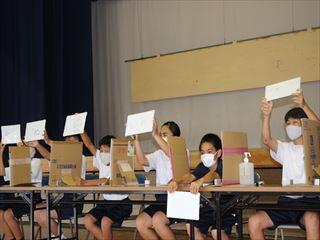

2学期表彰朝会

10月20日(木)に「2学期表彰朝会」を行いました。今回は①実用数学技能検定、②日本漢字能力検定、③第44回八重山中学校陸上競技大会、④第37回沖縄県少年の主張八重山地区大会(最優秀賞:髙松俊巴さん)、⑤第44回沖縄県少年の主張大会について、それぞれ伝達表彰しました。また、併せて大人の頑張りを共有するため⑥沖縄県中学校体育連盟常任理事功労者賞(普久原卓林先生)、第42回沖縄マスターズ陸上競技選手権大会・種目:走り幅跳び、60M走、400Mリレー、3種目1位(髙原直樹教頭先生)です。生徒の頑張り、大人の頑張りを表彰朝会で全体共有しました。それぞれの頑張りを次の原動力にしていきましょう!!

運動会前グラウンド整備

10月20日(木)に運動会を目前に控えたグラウンド整備を行いました。朝は、生徒と職員で運動場水溜まりにある水分を取り除く作業をし、午後からは保護者の方々に重機でグラウンド整備をしていただきました。作業に参加していただきました大舛久史PTA会長をはじめ安里大哲さん、土砂を提供し重機も使用させていただいた上原建設の上原崇さん、そして横目英寿さんその他、お父さん方本当にありがとうございました!感謝です!

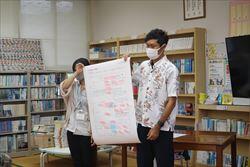

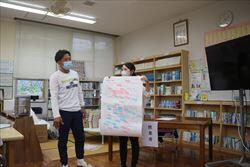

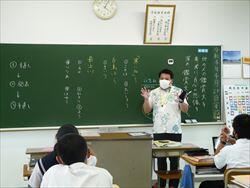

第8回校内研修会

本校では今年度研究テーマを「主体的・対話的で深い学びを実現する指導の工夫~教え合い・学び合いと海洋教育の活動の連携を通して~」とし、個々の教師の授業力向上を目指し日々研鑽に励んでいます。10月19日(水)の5校時に3年音楽では波照間碧先生の研究授業がありました。『地球星歌~笑顔のために~』の教材をもとに「情景を思い浮かべながら、表現を工夫して歌おう」という題材名で授業実践がありました。導入ではアイスブレイクを取り入れジャンケン校歌、楽器に関するクイズや音当てテストなど一気に歌唱する雰囲気をつくった後、前時の課題共有、授業めあての確認をし授業展開ヘと進んでいきました。展開では地球星歌の小節によって調が違うことを意識しながら各パートに分かれてパート練習をした後、全体合唱で一斉に歌い、調の違いを意識しながら確認していました。まとめでは、ソプラノ、アルト、テノールごとに小節ごとの違いを情景を思い浮かべながら自分の言葉で表現していました。それぞれが旋律、メロディー、雰囲気を味わいながら音を楽しんでいました。授業後は音楽室から図書館に移動し2つのグループに分かれてワークショップを行い協議しました。最後に八重山教育事務所の玉代勢香織主任指導主事による指導助言では学校の雰囲気、授業の質の高さ、生徒の生き生きした学びの姿などプレゼンを使って分かりやすく丁寧に説明していただきました。楽しく充実した「第8回校内研修会」となりました。玉代勢香織主任指導主事ありがとうございました!

栄養士による食育講話

本校では「食育」に関する取り組みを充実させるため食育指導全体計画に毎月テーマを決めて栄養指導を行っています。今月は「食事のマナー」について栄養士の山城允里先生を講師に10月17日(月)の給食終了後に「食育講話」を行いました。お箸の使い方やお椀の持ち方等、基本的な食事マナーについてわかりやすくお話しいただきました。山城允里先生が作成したプレゼンを掲載しますのでご覧ください。

★食事マナー

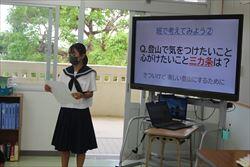

古見岳登山生徒オリエンテーション

10月14日(金)に「古見岳登山生徒オリエンテーション」が行われ、担当の玉城久先生が講師をし「いつごろから古見岳登山は行われているの?」「なぜ、古見岳に登るの?」といった問いかけやクイズを織り交ぜながら古見岳の標高や登山ルートの確認を行いました。グループ協議では「Q1:何十年もの間、三大行事(古見岳登山)が続いているのは、なんのため? なぜ?「目的」 「意義」 「思い」について」と「Q2:登山で気をつけたいこと心がけたいこと三カ条は?について」いろいろな意見を出し合っていました。各グループとも練り合いの中からまとめられたワークシートが良かったので掲載します。併せて、玉城久先生が作成したプレゼンも掲載しますのでご覧ください!!

★各グループワークシート古見岳登山 オリエンテーション カラー班シート.pdf

★古見岳登山オリエンテーションプレゼン古見岳登山 オリエンテーション 圧縮版.pdf

古見岳登山事前踏査

本校では「郷土の自然に親しみ、郷土を知り、郷土に誇りを持つ生徒の育成」を目指し、「西表島横断」「古見岳登山」「仲間川筏下り」を3年サイクルで実施する三大行事に取り組んでいます。今年度は「古見岳登山」を11月3日(木)に計画しているため事前に現地確認や山道整備をし事故防止に努めるため10月10日(月)に「古見岳登山事前踏査」を行いました。担当の玉城久先生によると当日は天候にも恵まれ計画通り樹木の伐採や山道の事前確認ができたということでした。草木伐採道具(草刈り機、小型チエンソー、剪定バサミ、鎌、ノコギリ、ヘッジトリマー等々)を担いで事前踏査にご協力いただきました専門ガイドの方々をはじめ保護者も皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました!

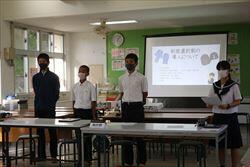

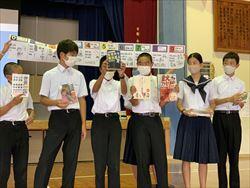

進路学習会

10月6日(木)に3年生による「進路学習会」が行われ、1,2年生の後輩達は3年生が作成した高校紹介プレゼンを見ながら高校進学について考える良い機会となりました。3年生は実際に上級学校を訪問したり高校ホームページや進路資料等から情報を集め、関心のある高校についてプレゼンを作成し自己の進路選択の一助となりました。進路主任の河野崇先生によると、志願校を決定した生徒と進学先を検討している生徒がいるため、進路決定に至るまであと暫く、時間を要するとのことでした。各高校の発表を聞いての感想等がまとめられていますので掲載します。ご覧ください。頑張れ!受験生!ファイトだ受験生!

★高校発表に関する感想等高校発表.pdf

2年生の1分間スピーチ

本校では、全校生徒と教職員の前で興味のある話題から将来の夢やトレンド話題に至るまで自分の考えを主張する「1分間スピーチ」を行う場を設定しています。10月5日(水)~6日(木)の2日間にわたり2年生13名全員が、様々なテーマでスピーチしました。原稿を見ずに人前で意見を述べることを通して自己表現力を磨き、他者の意見を聞いて質問や意見を述べる時間を設けることで自己理解や他者理解を促すねらいもあります。最後に、その日担当する教師がそれぞれのスピーチを聞いて振り返りコメントでフィードバックする流れです。本校の生徒が1分間スピーチを通し、少しでも表現力や質問力を養う場となればと願います。

美術の授業で動画づくり!!

ここをクリックしてください。

薬物乱用防止教室

10月5日(水)の2校時に、学校薬剤師の笠原大吾先生を講師に「薬物乱用防止教室」を開催しました。身近にあるクスリについて正しく理解するとともに「自分の健康は自分で守る」という意識を高めより良い生活行動ができることをねらいとし講話していただきました。自己の健康管理のキーワードとして「セルフメディケーション」という言葉を紹介していただきました。それは、適度な運動、バランスの取れた食事、十分な睡眠・休息を心がけ、体調管理(体温・体重・血圧等の測定、健康診断受診等)を継続するなど、日頃から健康を意識することです。また、健康の維持、生活習慣病等の予防や改善・重症化予防、ひいては健康寿命の延伸を目指すこととなり結果的に、医療費の節約につながります。軽度な身体の不調を手当するためには、市販薬を使用したり、症状の改善が思わしくない場合には医療機関等を受診したり、適宜判断しましょうとのことでした。クスリを服用するときのポイントして、①効能・効果⇒ご自身が必要としているものか。②用法・用量⇒ご自身の生活環境などにあっているか。③成分・分量⇒1回量は何錠(カプセル)なのか、以前に使用して副作用などの症状が起こった成分が入っていないかなどを確認する。等々、薬剤師という専門的な立場から貴重なお話しがありました。後半は薬剤を使った実験を行い、鉄剤を水とお茶で混ぜたときの反応や錠剤を飲むときに水分量が足りないと目的地まで到達しないことなどを学びました。最後に生徒代表のお礼を上條紘人くんが行い「今日は、クスリの飲み方や作用等、薬剤師の専門的な立場から色々なことを学びました。自分の健康は自分で守ることができるよう意識していきたい」とあいさつしました。

西表自然体験シュノーケリング

10月5日(水)の総合学習の時間を活用し新城島(パナリ)近海で1,2年生を対象にシュノーケリング体験学習を行いました。9月に計画していた日は台風の影響で実施できませんでしたが、担当の浜崎俊介先生と関係者で何度か日程を調整し、当日は多少のシケはありましたが生徒達は楽しそうに西表島の大自然を満喫していました。元PTA会長の佐藤剛さんをはじめ、ベテランガイドの皆さん、ご協力いただき感謝申し上げます。ありがとうございました!生徒の感想ワークシートも掲載しますのでご覧ください!

★1年生ワークシート1年海洋教育(シュノーケリング)ワークシート①.pdf 1年海洋教育(シュノーケリング)ワークシート②.pdf 1年海洋教育(シュノーケリング)ワークシート③.pdf

★2年生ワークシート2年海洋教育(シュノーケリング)ワークシート1.pdf 2年海洋教育(シュノーケリング)ワークシート2.pdf

2年海洋教育(シュノーケリング)ワークシート3.pdf 2年海洋教育(シュノーケリング)ワークシート4.pdf

第1回学校評議員会

10月4日(火)に「第1回学校評議員会及び委嘱状交付式」を行いました。今年度は元PTA会長経験者へ依頼し、宇根信夫さん(大原代表)、屋宜靖さん(古見・美原代表)を新たに加え、継続して竹盛洋一さん(大富代表)の計3名に学校評議員を委嘱しました。この日は授業参観していただき、子ども達の様子や学習環境を見た後、懇談会を行いそれぞれの評議員からご意見をいただきました。また、学校給食を試食しながら食育についても意見交換しました。ご意見として、①学校全体が落ち着いており生徒一人一人が真剣に授業に参加している。②各教室とも整理整頓が行き届き、生徒の活躍状況が分かる掲示物が充実している。③正門横に設置されている黒板は毎日のように情報が発信されているので学校の様子が一目で分かる。などのお褒めの言葉をいただきました。改善点としては、①運動場周辺のフェンス倒壊や体育館の雨漏り、②運動場バックネットの設置、③東側堆肥小屋の天井など、危険箇所の修繕を行うようご指摘がありました。第2回学校評議員会は2月中旬に開催予定しています。

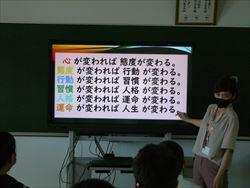

スマイル朝会(校長講話)

10月3日(月)のスマイル朝会では「鳥の目・虫の目・魚の目・コウモリの目」というテーマで校長講話を行いました。物事の見方や・考え方・捉え方について様々な角度から多面的に見ることについて考えてみました。鳥は上空から俯瞰して広い視野で見ることができます(マクロの世界)。虫は小さい身体を上手く使って近くから細かい部分まで注意深く見ることができます(ミクロの世界)。魚は、海流や潮の満ち引きを敏感に察知し流れを見ることができます(トレンドの世界)。コウモリは天井にぶら下がって逆さまに物事を見ています(真逆の世界)。人間の目は、これらの視点を包含し、多面的、多角的、空間的、時間的、複眼的に物事をクリティカルに見ることができます。また、自分では気付かない時は他人に訊ねてみると更に、広い視野で見ることができます・・・・・!では、ここで問題です。人は立場や役割によって色々な見方ができますが、「みる」という漢字を5つ書いてみてください。プレゼンを掲載しておきますので答え合わせしてみてください!!

スマイル朝会(校長講話)プレゼン虫の目・鳥の目・魚の目・コウモリの目プレゼン(PDF).pdf

八重山中学校駅伝競走大会

10月1日(土)に石垣市営陸上競技場周回コースで男子55回、女子37回の八重山中学校駅伝競走大会が開催されました。男子は総距離20㎞の6区間、女子は12㎞の6区間で競い合い、本校選手は男女とも限界突破にチャレンジし、特に女子は5位の成績を収めました。出場した選手、支えてくれた補員、沿道から声援を送ってくれた保護者の皆様、先生方、ありがとうございました!

進路講演会

将来に対する夢や希望を持ち、働くことの大切さを知り今後の進路選択に役立てることを目的に9月29日(木)に「進路講演会」を開催しました。講師は沖縄県工業連合会から派遣していただいた弁理士の西平守秀氏でした。前半は弁理士の仕事内容について説明があり、弁理士は法律で規定された知的財産の専門家で発明した人が損をしないように、特許や意匠、商標などを特許庁に出願して登録するのが主な仕事とのことでした。後半は、生い立ちや何のために仕事をするのかといった勤労に関するお話しでした。感銘したのは大学時代に出会った教授が「研究成果をビジネスにつなげ社会貢献する」ということを念頭に沖縄県内に5名しかいない弁理士として活躍しているということです。今回の進路講演会を通して、自分自身の大いなる可能性を信じ進路選択に活かしてほしいと思います。

第7回校内研修会

本校では今年度研究テーマを「主体的・対話的で深い学びを実現する指導の工夫~教え合い・学び合いと海洋教育の活動の連携を通して~」とし、個々の教師の授業力向上を目指し日々研鑽に励んでいます。9月28日(水)には第7回校内研修会を実施し、1校時英語の研究授業では「Get Plus 4 宿題をしなければなりません」の単元名で伊良波千春先生が授業実践行い、生徒の主体的な活動を幾つも設定しICT(ロイロノート)を活用したテンポ良い授業でした。2校時には3年教室で数学の研究授業があり「関数 Y=ax2」の単元名で稲福愛良先生が授業実践し、他生徒の計算方法を参考にしながら自力解決を促す授業でした。今回の校内研修会で学んだ内容を各先生方の授業(指導工夫改善)に活かし授業力アップを図っていきましょう。

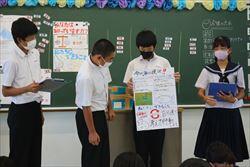

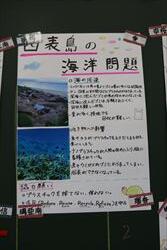

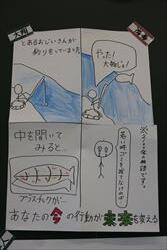

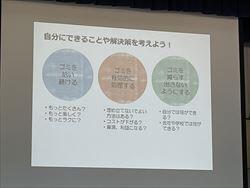

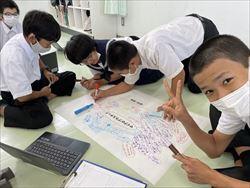

海洋教育事後学習

9月26日(月)の総合学習では、これまで調査・研究してきた海洋教育の学習内容をまとめ、その学習成果をどのようにまとめ・発信していくのかを各班で協議しました。地元の方々はもとより観光客にも海洋ごみの実態を知ってもらい、豊かな海をどのようにして守っていくのか色々な意見が出ました。調べた内容をパンフレットやポスターにまとめ観光関連事業所へ提供する。ポイ捨て禁止の看板を設置する。SNSで情報を発信するなどユニークな意見が出ていました。さすが大原中の生徒です。今後の活動に期待しています。

中体連秋季野球大会

9月23日(金)の秋分の日に行われました中体連秋季野球大会では大原中・石垣第二中合同チーム対船浦中の試合は先制点を取りつつも後半に逆転され惜敗しました。監督の俊介先生からは次に繋がる好ゲームだったと伺いました。今後とも1つ1つ練習を積み重ねリベンジしてほしいと思います。頑張れ野球部!!

キビ苗植え付け

9月22日(木)に毎年恒例のキビ苗植え付け学習を行いました。男子生徒は苗取り作業で女子生徒は苗の植え付け作業を行いました。1年生の中には初めてキビ作業を体験した生徒もおり楽しく汗を流して流していました。西表島東部ではサトウキビ栽培は地元の基幹産業であることから植え付けから収穫まで作業することは貴重な体験になります。ご協力いただきました保護者の皆様に感謝です。

沖縄県共同募金会表彰

9月21日(水)の朝会で沖縄県社会福祉法人沖縄県共同募金会から奉仕功労団体ということで本校が表彰を受けました。表彰式で竹富町社会福祉協議会の大城正明会長から「大原中は10年以上にわたり共同募金運動に貢献した素晴らしい功績が讃えられたものです。10年以上もの間、生徒や教職員が入れ替わっても継続して取り組んだ奉仕活動は素晴らしいです。」と賞賛のあいさつがありました。また、本校出身者で元校長の竹富町教育委員会佐事安弘教育長から「生徒会活動を中心とした募金や清掃活動などのボランティア活動が今も続いていて嬉しい。素晴らしい伝統をこれからも継続して頑張ってください」と激励を受けました。ボランティア活動を通して豊かな心を育んでほしいと思います。

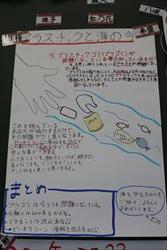

海洋教育検証実験

9月16日(金)には、これまで調査研究してきた「マイクロプラスチック」について、西表島で採れた地魚の体内に存在しているのか調べるため解剖作業をしました。魚の種類はミジュン(和名:みずん)とコウフ(和名:せだかくろさぎ)を主体に捌きましたが小魚だったせいかマイクロプラスチックらしき物体を確認することは難しかったようです。しかし、生徒の振り返りシートから「大きい魚の中にはマイクロプラスチックはどれくらいあるのか?」「マイクロプラスチックはサンゴにどのような影響を与えているのか?」「海洋問題はどうしたら解決できるのだろう?」と言った疑問点が寄せられました。また、これまで学習してきた成果をどのように情報発信していくのかについては「海洋ごみ問題等について地元住民や観光客に知ってもらうためポスターやパンフレットを作成し広く周知する」「SNSやTIKTOKで分かりやすく情報発信する」等の意見が出ていました。竹富町が推進する海洋教育の学習の流れとして「つかむ=現状を考え、学習課題を決める」⇒「体験する=身近にある豊かな海やそれに育まれた文化を実際に体験する」⇒「まとめる=実際に体験したこと分かったことをまとめる」⇒「いかす=学んだことを自分の生活に活かす」⇒「ふりかえる=学んだことを振り返る」というコンセプトを基本に据えながら学びを広げていきたいと思います。今回、地魚を提供していただきました保護者の多宇則雄さんに感謝いたします。ありがとうございました!

2学期お楽しみ会

9月14日(水)の5校時は全校生徒には内緒で、1学期後半に開催できなかった全体レクを生徒会執行部の毛利隼人くん(2年)と顧問の波照間碧先生が密かに計画を進め、「2学期お楽しみ会」を開催することができました。今回は謎解きゲームで各学年と職員をABチームに割り振り合計8チームで競い合いました。各チームに謎解き問題が配付され、体育館内に掲示されているヒントカードを頼りに解いていきます。各チームとも知恵を出し合い難問にチャレンジしていました。

第44回八重山中学校陸上競技大会

9月10日(土)に石垣市中央運動公園陸上競技場で「第44回八重山中学校陸上競技大会」が3年ぶりに開催されました。当日は爽やかな秋空のもと石垣市、竹富町、与那国町から17校が出場し、約450名の精鋭が競い合いました。本校は全生徒が選手でトラック競技とフィールド競技にそれぞれ挑み、ほとんどの生徒が「自己ベスト」を出し、実り多き大会となりました。本人の努力は勿論のこと、監督の普久原卓林先生をはじめ練習から本番までご指導なさった先生方に感謝します。応援サポートしてくださった保護者の皆さん、ありがとうございました。

生徒の皆さん、陸上を通して培った経験を、今後の学校生活に活かしてください。お見事でした!拍手!拍手!

ヤマネコ教室

9月8日(木)にJTEF西表支部ヤマネコパトロール事務局長の高山雄介氏に講師をしていただき「ヤマネコ教室」の学習会を開催しました。イリオモテヤマネコの特徴(丸い耳先、全身斑点模様、額の縦しま模様、耳の裏が白い、太くて長い尾、丸い瞳等)や生態系(行動様式、家族形態、食事方法等)、そして交通事故(ロードキル)が起こってしまう原因と解決策について分かりやすく学びました。

地区陸上選手激励会

9月7日(水)の朝会で「第44回八重山中学校陸上競技大会」に参加する選手の激励会を行いました。本番の9月10日(土)に向けて男子キャプテンの髙松俊巴くんと女子キャプテンの上原秋花さんは「夏休み中も皆で声を掛け合って励まし合いながら連取に取り組んできました。本番では最後まで走り抜き自己ベストが出せるよう頑張ります」と抱負を述べました。本校では全生徒が選手で出場するため一人一人が決意を述べました。

自然体験学習説明会

9月7日(水)の夕方から本校体育館においてシュノーケリング自然体験学習の説明会がありました。今回は1,2年生を対象に海洋教育の一環で、西表島近海の豊かな海を満喫する企画です。協力していただいているのが元PTA会長の佐藤剛さんをはじめ観光ガイドの方々です。台風12号の影響で海がしけているため、日程を調整して実施する予定です。

GODACオンライン出前講座

9月7日(水)の総合的な学習の時間に、国際海洋環境情報センター(GODAC)サイエンスコミュニケーターの東恩納茜さんを講師に「マリンデブリ(海洋ごみ」に関するオンライン学習会を行いました。分かりやすい説明でクイズ等も取り入れながら海岸で見つかった漂着ゴミや流れ着いた海洋ごみは何処の国が多いのか興味のある話が満載でした。生徒の皆さんは今回学んだ知識を調査してきたマイクロプラスチック等の探求学習につなげてください。

第2回生徒会リーダー研修会

2学期スタートとともに8月29日(月)には「第2回生徒会リーダー研修会」が行われました。講師は生徒会顧問の波照間碧先生が担い、自分自身の「力を伸ばす」ために必要な視点として何事においても「やり抜く力」が求められ、それを持続するには「情熱+粘り強さ」が基盤となることをトリンドミル実験やオリンピック選手のエピソードを織り交ぜながらお話しいただきました。リーダー的資質を高めるため示唆に富んだ研修会となりました。参加した生徒の振り返りシートも併せて掲載します。ご覧ください。

振り返りシート

20220829193349_00001.jpg 20220829193349_00002.jpg 20220829193349_00003.jpg 20220829193349_00004.jpg 20220829193349_00005.jpg

20220829193349_00006.jpg 20220829193349_00007.jpg 20220829193349_00008.jpg

20220830112858_00001.jpg 20220830112858_00002.jpg 20220830112858_00003.jpg 20220830112858_00004.jpg 20220830112858_00005.jpg

20220830112858_00006.jpg 20220830112858_00007.jpg 20220830112858_00008.jpg 20220830112858_00009.jpg 20220830112858_00010.jpg

20220830114240_00001.jpg 20220830114240_00002.jpg 20220830114240_00003.jpg 20220830114240_00004.jpg 20220830114240_00005.jpg

20220830114240_00006.jpg

2学期始業式

36日間の夏休みが明け8月26日(金)に2学期がスタートしました。今学期は学校行事をはじめ中体連や中文連等の関連行事が多く、より有意義な学校生活にしていけるよう頑張っていきましょう!各学年代表あいさつでは多宇虹南さん(1年)、宇山健くん(2年)、中村幸桜さん(3年)がそれぞれ抱負を述べ、生徒会執行部からは多宇志琉くんが代表あいさつをしました。式辞では、髙原直樹教頭先生が「先を見通し、計画を立て、実行する」ことの重要性に触れ1日1日を大切に過ごし充実した2学期にしていこうとあいさつしました。式終了後は、2学期学級役員認証式が行われました。

忘勿石慰霊祭

西表島東部の南風見田海岸に設置されている忘勿石之石碑広場で8月15日(月)の午前中に「忘勿石之碑修復報告会及び慰霊祭」が開催されました。本校からは生徒会長の金田八重さんが献花と平和メッセージを読み上げました。

臨時生徒総会

「制服選択制」について全校生徒で考えるための「臨時生徒総会」が7月14日(木)の休憩時間に行われました。これは、5月13日(金)の生徒総会で3年生からの要望と卒業生を含む多くの署名が寄せられたため、教職員で議論しPTA役員からも意見を伺い生徒会執行部が企画したものです。はじめに執行部から「生徒会総会は毎年1回開かなければならない。また、中央委員会や会員の過半数以上の要求があった場合は臨時に開くことができる」と規定された生徒会会則第10条の確認がありスタートしました。次に制服選択制を要望する理由について執行部の上條紘人さんから①機能面、②世の中のジェンダーレス化の浸透、を根拠に導入について説明がありました。次に校則変更事項については「生徒心得」と、生徒会長の金田八笑さんから制服の着方や身なりに関する規定の全体確認がありました。欠席している生徒のため学校パソコンと持ち帰りタブレットをオンラインで繋ぎ参加しました。今回の臨時生徒総会は「自分たちで考え⇒自分たちで決めて⇒自分たちで実行し⇒自分たちで責任をとる」という総会資料に提示されている心得にあるように、自分たちで大原中学校を創っているという気概が感じられました。8月26日(金)から第2学期が始まりますが「制服選択制」も併せてスタートしますので保護者の皆様、地域の皆様のご理解とご協力をお願いします。

臨時生徒総会を終えてこれから私たちが大原中学校をより良くしていくために大切なこと、あなたにできることは何?

臨時生徒総会を終えて.pdf

朝の美化活動(朝ボラ)

本校は校庭及び学校敷地内に多様な樹木と運動場には芝が繁茂しています。特に夏場は灼熱の太陽とともに芝の生長が早いため定期的に芝刈りを行っています。7月12日(火)の朝の美化活動(朝ボラ)では環境整備主任の普久原卓林先生と生徒・職員が協力しながら刈った芝を軽トラックに積める作業を行っていました。本校では「常日頃から生活環境及び学習環境に対して美化意識を持って改善に努め、生徒・職員が一丸となってキレイにしようとする態度を育てる」ことを美化活動のねらいとして活動に励んでいます。大原中のアイドル・モモちゃん(島山羊メス)も生徒の活動を見守っています!!

オンライン英会話授業

7月11日(月)と12日(火)の英語の授業でEdtech事業者のサービスを活用して「オンライン英会話授業」が行われました。英語でのコミュニケーションを外国人の方々と直接やりとりできるメリットがあり生徒の皆さんは緊張しつつも楽しく英会話を楽しんでいました。担当教科の伊良波千春先生も「はじめは少し緊張気味でしたが徐々に慣れ、ネイティブの方々と会話することで良い刺激になる」と話していました。語学の上達には外国人と直接、会話することが必要ですね!

★オンライン英会話授業に参加しての生徒感想

オンライン英会話の感想.pdf

研究授業(道徳)

7月7日(木)に1年生のクラスで浜崎俊介先生の研究授業(道徳)がありました。「身近なゴミ問題を通して、公共の精神について良く考え、よりよい社会の実現に努めようとする態度や実践意欲を育てる」ことを本時のねらいとした授業実践でした。読み物教材に登場する主人公の心情に迫りつつ、ICTの効果的な活用で生徒の興味関心を喚起しコンビニエンスストアーに設置されているゴミ箱の例を通して、分別しないで捨てる人や家庭ゴミを持ち組む事例などの問題点を出し「大原港にゴミ箱は必要か」との問いに話し合いが活発に行われていました。個人で考える場面、ペアで意見交換する場面、グループでディベートする場面が設定され「考える道徳」「議論する道徳」を意識した研究授業でした。

西表東部地区学力向上推進委員会総会

令和4年度「西表東部地区学力向上推進委員会総会」が7月6日(水)の夕方から本校ランチルームで行われました。竹富町の学力向上推進の特色として、地域の公民館長を代表者として学校職員とPTA関係者が協力し子ども達の「確かな学力」の定着に向けて取り組んでいくことです。東部地区の目標として「郷土に誇りをもち、たくましく未来を生き抜く力を身に付けた幼児・児童・生徒の育成」を掲げています。総会では、委員長の下地正邦(大原公民館長)さんが議事進行を行い令和3年度活動報告、会計監査報告や令和4年度活動計画案、予算等が審議され概ね了承されました。発表会は11月30日(水)午後6時30分から教育講演会と家庭・地域教育部会の発表を予定しています。

前泊町長・佐事教育長来校

7月7日(木)の午前中に前泊正人町長と佐事安弘教育長が大原中に来校しました。職員室では直接、先生方への激励で佐事教育長は母校大原中への熱い思いを語りました。授業参観では、子ども達の様子を見ていただき、落ち着いた授業風景に感心していました。また、学校施設の状況を確認していただき修繕箇所等の説明をしました。帰り際、正門近くに設置してある黒板に「前泊マサト町長・佐事ヤスヒロ教育長Weicome 大原中へ」を見て感激していました(今朝のスコールでチョークが薄くなっっていたのが残念でした)。生徒会長の金田八笑さん、生徒会顧問の波照間碧先生、さりげない心遣いありがとうございました。

T(たくましい身体)K(輝く汗)Sすてきな環境)杯

体育・環境整備委員会が企画するTKS杯が7月5日(火)と6日(水)の休憩時間を利用し2日間にわたり楽しく汗を流しました。TKSとは「全員でつくるT(たくましい身体)K(輝く汗)S(すてきな環境)」という意味が込められています。今回はA~Fの6チームに全校生徒・職員が割り振られドッチビーでレクレーションを楽しみました。ご存じのようにドッチビーはフリスビーとドッチボールを合体させたもので円形のドッチビーを当てるゲームです。1年生から3年生まで男女仲良く楽しんでいました。企画してくれた体育・環境整備委員会の皆さんありがとうございました。

1日目<7月5日(火)>

2日目<7月6日(水)>

全体朝会(保健・給食委員会)

7月6日(水)の全体朝会は保健・給食委員会が担当しました。日常的な活動の紹介では、ランチルームに掲載されている食育に関する情報や献立表示、誕生月別ポスター掲示等の説明がありました。また、年間活動として行っているベルマーク集めでは、昨年度皆さんの協力で集めたベルマークは合計で3613.1点の回収がありました。これを東日本大震災で被災した学校の復興支援に使われたとのことでした。ベルマーク教育助成財団から感謝状が贈られました。後半は「食育クイズ」が行われ、各学年チーム及び職員チームに分かれて、2人一組でペアを作り、小豆豆を箸で取り別の皿に移すタイムトライ方式で早いペアからクイズに答えられるというルールで競い合いました。結果として、職員チームが勝ちました。企画してくれた保健・給食委員会の皆さんありがとうございました。

制服選択制について

今年度の生徒総会が5月13日(金)に行われ6つの議題を審議しましたが、その中で3年生から制服選択制の要望がありました。要望を出す理由として①「機能面」で男子はスラックス、女子はスカートと決まっているのは何故なのか。②「世の中のジェンダーレス化の浸透」で県内において2019年度の制服選択制が9校に対し2021年度は46校と2年間で5倍以上になっている。本校でも制服選択制の要望に賛同した現高校1年生を含む多くの署名が集まった。との主張でした。このような生徒からの要望に対して職員会議等で数回、議論を重ねました。結論としては、制服に関する機能性や時代性を考慮すると生徒からの要望を柔軟に受け止め、2学期から制服選択制を検討することとしました。併せて、PTA役員の方々からも意見聴取を行うため7月1日(金)に生徒会執行部、PTA役員、教職員で議論した結果、概ね了承されました。本校では2学期から制服選択制を導入しますので保護者や地域の皆様方、ご理解とご協力をお願いします。改めて、学校からの通知文、学校HPやポスター掲示等でお知らせいたします。

3学年レクレーション(キャニオニング&ランチ)

大富地域ボランティア清掃

今年度の生徒会スローガン「Be Proactive Share&Check」を掲げ、見通しを持って主体的に活動し、考えや意見を共有、お互いの活動を確認し合うことを大切に活動を行っています。

6月29日(水)には日頃からお世話になっている地域の方々に恩返しの意義を込め生徒会主催の地域清掃ボランティア活動が行われました。場所は大原中学校近くの大富集落で、異学年集団を1班から4班に分け、決められたエリアを時間内にキレイに清掃しました。回収したゴミは学校に持ち帰り生徒会執行部が中心となりで資源ゴミ、燃えるゴミ、燃えないゴミ、その他ゴミに仕分けし最後の後片付けまで行いました。

地域ボランティア清掃に参加した河村瑠香さん(2年)は「いつも地域の方々にはお世話になっているので今日のボランティア清掃で少しでも恩返しができたらいいなと思いました。これからも地域の方々に感謝していきたいです。」と感想を述べていました。

全体朝会(情報・掲示委員会)

6月29日(水)の全体朝会は「情報・掲示委員会」が担当しました。はじめに一人一人のメンバー紹介があり、次に、日々の活動報告では校内放送の紹介や職員室前の掲示板に毎月更新される学校新聞の紹介がありました。後半は情報・掲示委員会に関する「3択クイズ」が10問出題され、楽しく皆で参加していました。正解率が高い上位3位までには景品があり「好きな曲リクエスト券」がプレゼントされました。

プチ陸上競技大会in大原中

第42回西表地区学校陸上競技大会が6月25日(土)に船浦中学校にて開催予定でしたが、コロナ感染拡大防止の観点から前日の午前中に中止決定の最終判断がありました。これを受けて本校では即席のプチ陸上競技大会を実施しました。競技種目は(1)100M走(全生徒)、(2)学年対抗障害物リレー(①ぐるぐるバット⇒②縄跳び⇒③ラケット&ボール⇒④2人3客⇒⑤サッカードリブル⇒⑥騎馬競走⇒⑦背中合わせボール運び⇒⑧麻袋ぴょんぴょん⇒⑨栄光の架け橋⇒⑩ゴール)、(3)委員会対抗リレーの3種目で競い合いました。全校生徒が伸び伸びとはつらつと汗を流し楽しんでいました。手づくりで即席のプチ陸上競技大会を企画し運営してくれた先生方に感謝です!素晴らしい大原中の教職員、絶好調の生徒の皆さん最高な1日でした!結果的に総合優勝は2学年でした。運動能力すごいな!

海洋教育「出前講座」

「サンゴの海と海洋教育について~あなたにできることは何ですか~」をテーマに6月22日(水)に出前講座を行いました。前半の講師は、環境省国際珊瑚研究・モニタリングセンターの大嶽若緒さんに「サンゴに関する基礎知識」についてクイズ形式で分かりやすく説明して頂きました。日本国内でも有数の石西珊瑚群(石垣島と西表島間に広がる珊瑚群)には世界で800種類のサンゴのうち、360種類が生息し豊かな海を形成しているとのことでしたが、最近の調査では温暖化や海洋汚染の影響でサンゴが死滅するなど減少傾向にあるとのことでした。後半の講義では一般財団法人西表財団事務局長の徳岡晴美さんに「ビーチクリーン活動」の経験談を通して、自分たちにできることは何だろうか?というお題で考える時間となりました。会場の生徒からは、①サンゴに関する事、②ビーチクリーン活動で拾ったゴミ処理、③マイクロプラスチックに関連する質問が合計で7項目出ました。大原中の生徒の「海洋教育」に関する意識の高さを感じました。講師をして頂きました関係者の皆様、ありがとうございました。終了後は、大原中の生徒が「海洋教育」で学んだ学習の足跡を展示した部屋に案内しました。西表財団の郡由起子さんを含め3名とも感心しておりました。

栄養士による食育講話(食育日課)

本校では、「食事と健康の関わりを理解し食生活について自己管理ができる力を育てる」ことを食育年間指導目標に掲げ①身体の健康、②心の健康、③社会性の滋養、④自己管理能力の育成の4つの分野から、それぞれの発達段階に応じた教育活動を行っています。6月20日(月)の給食終了後に養護教諭の新城美実先生と栄養士の山城允里先生に食育講話をして頂きました。今月のテーマは「歯の健康を守る食事」についてです。

口と歯の講話.pdf

平和学習会

沖縄戦が終結したと言われる「慰霊の日」に向けて毎年、平和学習会を企画していますが今年は石垣出身で平和教育活動を行っている綿貫円さんを講師にオンラインで講話をして頂きました。綿貫さんは高校時代に平和集会の企画運営に携わったことがきっかけで平和に関心を持つようになり現在も活動を続けているそうです。沖縄県民は「何で、戦後77年が経っても戦争体験を聞くんだろう」という問いを生徒達に投げかけ講話が始まりました。沖縄戦に関する資料を写真や絵を使い分かりやすく説明し、特に八重山の戦争の特徴は「戦争マラリア」であるとし、マラリアの感染がない島々である無病地帯から感染が広がっている有病地帯へ強制避難させられた歴史について説明がありました。関連する地帯では、艦砲射撃などでの戦死者は178人に対し、マラリアでの死者は3647人と圧倒的に死者の原因が違うことを指摘していました。話を聞いた生徒からは「悲惨な戦争のことを知り、語り継ぎながら戦争を風化させないことが大事です」と意見が寄せられました。今でも、ロシア軍によるウクライナ侵攻が続いている中、「戦争」と「平和」について考えることはとても大事なことだと思います。

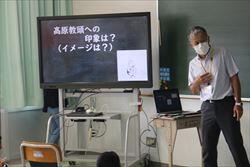

合同道徳授業実践

道徳の授業は基本的に学級担任が行いますが、本校ではローテーション道徳の授業を年間計画に位置づけ、担任以外の教師が授業を行う場合があります。今回は髙原直樹教頭先生による合同道徳で「あなたの大事なものは?」の問いで、自分自身の生い立ちや親との関係、感謝の気持ち、思いやり等について考える授業でした。授業の始めと終わりに出された問い「あなたの大事なもの?」に対し自分自身の意見や他者の意見も取り入れた結果、受け止め方の変容があり、道徳的心情が大いに揺さぶられる授業実践でした。さすが髙原教頭先生。生徒を惹き付ける引き出し(話題)を多く持っていますね。

1学期期末テスト

今学期の期末テストが6月15日(水)~17日(金)まで行われました。1日目は(英語、社会、保体)、2日目は(音楽、数学、理科)、3日目は(美術、技家、国語)に全校生徒の皆さんは全力で挑んでいました。特に1年生は初めてのテストとあって緊張した面持ちでした。本校では普段から家庭学習を奨励していますが定期テスト2週間前から14日間を家庭学習強化週間(MBS:マイ・ベスト・スタディー)とし、期間中は1日の学習時間を1年生は70分以上、2年生は80分以上、3年生は90分以上に挑戦しています。学習塾のない西表島では自学自習力を身に付けることが求められますね!

第3回校内研修会(道徳研究授業)

本校では研究主題を「主体的・対話的で深い学びを実現する指導の工夫」、副題を「教え合い・学び合いと海洋教育の活動の連携を通して」とし研究を進めています。6月13日(月)5校時に3年生の道徳では担任の河野崇先生による研究授業が行われました。働く意義や勤労の貴さを学び道徳的判断力を育てることをねらいに「あるレジ打ちの女性」(出典:明日を生きる 中学校道徳3年)の教材を活用し授業実践がなされました。欠席した生徒はリモートで参加し学びを深めました。6校時の授業研究会ではワークショップ形式でそれぞれ意見を出し合い授業改善に向けた有意義な議論を行いました。最後に八重山教育事務所のマックマイケル留美子指導主事には素晴らしい指導助言を仰ぎ、充実した研修会を終えることができました。河野崇先生、お疲れ様でした。八重山教育事務所のマックマイケル留美子指導主事ありがとうございました。

「花一文字」台座の作成

学校正門近くに設置してある「花一文字」の台座が老朽化していたため、大舛久史PTA会長に相談したところ新しい台座を作成し設置することになり6月12日(日)の午前中から作業をしました。ご父母の皆さんと生徒達も一緒にお手伝いし、立派な台座ができました。ご協力ありがとうございました!!

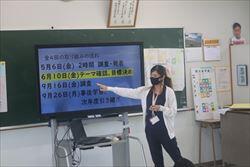

海洋教育(テーマの仮説設定)

竹富町教育委員会が推進している「海洋教育」について、本校では今年度から総合的な学習を中心に生徒会活動とタイアップし「海洋教育」に取り組んでいます。6月10日(金)の5、6校時には前回調べた「マイクリプラスチック」について、身近な課題として「西表島の貝や生物を解剖し、どれくらいプラスチックを食べているのか」とのテーマに仮説を立て、何故そう言えるのか理由を考えレポートにまとめる探求学習を行いました。波照間碧先生が講師を担い、欠席した生徒が授業に参加できるようオンラインでつなぎ学習を深めていました。

全体朝会(学習図書委員会)

6月8日(水)の全体朝会では「学習・図書委員会」からの活動報告と学年対抗の日本十進分類法クイズが行われました。活動報告では平和旬間における取り組みとして、図書館での平和パネル展示について紹介がありました。後半の学年対抗クイズはだんボール箱に入った10冊の本を0類から9類まで順番よく並べるゲームで1学年がパーフェクトでした。

3年体験ダイビング

島立を見据えた3年生が郷土の自然を体感するため6月7日(火)に西表島西部の海でシュノーケリングと体験ダイビングを行いました。網取りの透き通った海に感動しつつも船から飛び込んだり、海中ではインストラクターが丁寧にサポートしてくださり、珊瑚礁とカラフルな熱帯魚等、西表島の美ら海を満喫することが出来ました。マンツーマンでサポートしてくださったインストラクターの皆様方、ありがとうございました。海中は、未知の世界!!神秘の世界!ですね。

中体連夏季総体(野球、男女バスケ)

八重山中体連夏季総体が6月4日(土)と5日(日)の両日に渡り開催されました。本校の野球部と男女バスケットボール部は小規模校ながらそれぞれの試合で善戦していました。3年生にとっては最後の大会となりましたが、それぞれのチームが築いてきた良き伝統を後輩達が受け継ぎますので、気持ちを切り替えて次の目標(受験勉強)に励んでいきましょう。保護者の皆様、部活関係者の皆様、応援ありがとうございました!

火災避難訓練

火災・防火に対する意識を高めるとともに、学校での非常事態における避難行動が迅速かつ安全に実践できるよう、6月3日(金)に今年度の「火災避難訓練」を実施しました。当日は、2校時始業後しばらくしてから理科室で火災が発生したことを想定し、各学年とも校舎から運動場東側に避難しました。避難する際は、火元から遠ざかり煙に巻かれないようハンカチやタオルで口や鼻を覆いながら移動しました。その後、大富消防分団の協力を得て学年代表生徒による放水実演や消火体験を行いました。「火災は忘れた頃にやってくる」という言葉があるように、何時でも何処でも起こりうることを意識し、「いざ!」というときの判断や行動が大切だということを学びました。避難指示から避難完了まで2分16秒という迅速な行動ができたのは皆さんの意識の高さだと感心しました。ご協力くださいました大富消防分団長の金盛美文様をはじめ副消防分団長の奥村達夫様、分団員の長井貴文様、髙橋章浩様、赤塚義光様に感謝の意を表します。ありがとうございました。

内科検診

生徒一人一人が自分の健康状態を把握し、日々の生活へ役立てるため、6月1日(水)に大原診療所の吉見未祐先生(学校医)に来校していただき内科検診を実施しました。全体的に生徒の健康状態は良好とのことでした。検診を受ける際の態度やマナーが非常に良かったと評価していました。基本的な生活習慣を意識し「早寝・早起き・朝ご飯」など毎日の生活リズムを整え、「栄養バランスの良い食事・適度な運動・十分な睡眠」を心掛け健康で快適に学校生活を過ごしていきましょう!

グラウンド整備②

前日に引き続きグラウンド整備を野球部コーチの村瀬裕希さん、保護者の上原崇さん、横目英寿さんに行っていただきました。前日は、陸上競技のための整備でしたが、この日は中体連夏季総体や町民球技大会で使用する野球内野側の整備を丹念に行い、見違える程、キレイになりました。キャタピラー付の油圧ショベル機(通称:ユンボー)を使ってピッチャーマウンド周辺の塁間側に繁茂している雑草を削り取り、ホイールローダー(通称:シャボ)で削り取った土砂を運び、ロードローラーで表土を固める作業を連携しながら行っていました。野球部顧問の俊介先生や野球部の生徒が大喜びでした。ご協力ありがとうございました!

グラウンド整備①

本校OBで25期生の金盛良克(通称:あーじゅ)さんに6月1日(水)にグラウンド整備をしていただきました。西表陸上競技大会に向けて大原小や古見小と合同の体育授業の陸上練習があるため整備を依頼しました。いつから作業しますかと確認したところ「今だろ」と即決し、キャタピラー付の油圧ショベル機(通称:ユンボー)を使って運動場に繁茂している雑草を削り取り、ホイールローダー(通称:シャボ)で削り取った土砂を運ぶ作業を一人で行っていました。昔はオペレーターとして腕を鳴らしていたようですが機械操縦技術に圧巻させられました。ご協力ありがとうございました!体育主任の卓林先生と髙原教頭先生は大喜びでした!!

創立記念日

6月1日(水)の朝会では18期生の大城辰彦様、山盛力様、平良章様の3名をお招きし「大原中創立記念日」トークショーを行いました。生徒の皆さんは18期生の先輩方が発する様々なエピソードに興味津々に聞き入り、大原中学校の歴史や伝統について考える良い機会となりました。トークショーの内容から、20世紀最大の発見事としてイリオモテヤマネコを大原中の生徒が見つけたことや校章のデザインがパインであること、部活動が盛んで卓球部の黄金時代があったことなど印象に残っているようです。また、18期生より古希を祝い記念誌「群青の絆」を大原中に寄贈してくださりました。ゲスト出演くださいました大城辰彦様をはじめ、山盛力様、平良章様には現役の中学生達に示唆に富んだ話題提供をしてくださり改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。最後に、1年男子の遠山翔馬君の感想を掲載します。

★世界に名を轟かせた大原中18期生の後輩で本当に良かったです。もう、誇りでしかないです。今日は当時の詳しいことを教えてくれてありがとうございました。自分たちも76期生の名を世界に轟かせるように頑張ります。

追記

ゲストトークショーでお話しいただきました群青同窓会長でもある大城辰彦様へ生徒の感想文をお送りしたところ、生徒感想文に対するコメントをいただきましたので掲載します。生徒の皆さん、大原中の伝統や歴史を知り、誇りを持って学校生活を送りましょう!!

生徒の皆さんの感想文を読んで.pdf

中体連テニス先行開催

5月28日(土)に石垣市営庭球場で八重山中体連夏季総体テニス競技大会の先行開催がありました。男女テニス部とも自分の力を発揮し善戦しました。男子ダブルスの安里大翔・宇山健ペアが3位決定戦で石垣中ペアを破り3位に輝きました。7月下旬に行われる県大会出場を決めました。おめでとうございます。

中体連夏期総体選手激励会

5月25日(水)の放課後に生徒会とPTAが合同で中体連夏期総体に向けた選手激励会を開きました。各部選手紹介とキャプテンによる決意表明が行われ、動画応援メッセージやPTA役員による替え歌応援もあり盛り上がりました。最後に、参加者全員に焼き鳥丼が振る舞われ大会に向けて気合いを入れていました。

歯科検診

5月25日(水)の昼休みに竹富町立歯科診療所の木村瑞江先生(学校歯科医)をお招きし歯科検診を行いました。虫歯や歯周病を早期に発見し、治療に繋げるためですが、本校の生徒は全体的に歯磨きなどの虫歯予防に努めているせいか健康的な口腔状況だと評価されていました。朝昼晩と食後の歯磨きと就寝前の歯磨きを継続していきましょう!

第34回大原中PTA球技大会

コロナ禍で開催できなかったPTA球技大会ですが、大舛久史PTA会長を中心にPTA役員で知恵を出し合い「どうにか実施したい」という熱い思いが天に届いたのか、当日は心配された雨が降らず暑くもなくスポーツ日和となり天候に恵まれました。これもひとえに、大原中PTA関係者の日頃の行いだと思います。

3年ぶりに5月22日(日)に開催された「第34回大原中PTA球技大会」の模様を写真で紹介いたします。今回の競技種目は、ドッチボール、ソフトボール、グランドゴルフで各字公民館対抗(豊原、大原、大富、古見・美原)で競い合いました。球技大会を通してPTA会員相互や地域住民(準会員)の皆様と交流ができ親睦が深まったイベントとなったと思います。ご参加、ご協力いただきました関係各位に御礼申し上がます。

PTA球技大会前日準備

梅雨に入り長雨でしたが、5月22日(日)の「第34回PTA球技大会」開催に向けて、全生徒・職員・保護者で会場設営や食事の準備を行いました。皆さんの気持ちが天に通じたのか前日まで大降りだった雨がやみました。準備万端!!

令和4年度生徒総会

令和4年度生徒総会

5月13日(金)に行われた生徒総会では、以下の議題について審議しました。①令和3年度決算報告、②令和4年度生徒会活動計画、③令和4年度予算案報告、④令和4年度各専門委員会年間活動計画、⑤令和4年度生徒会会則、⑥各学年から質問・要望の順で提案がなされ、結果的に各議案とも承認されましたが、フロアからは執行部に対し疑問や質問が活発に飛び交い各担当責任者がしっかりと説明していました。学校職員に対しても施設修繕や校則の見直し(制服選択制)の要望がありました。可能な限り、生徒から出た要望等については職員会議で議論した後、必要に応じてPTA役員等から意見を聴取し決定していきたいと考えております。

朝のあいさつ運動

5月に行われた「朝のあいさつ運動」の様子を紹介します。本校では毎朝、生徒会執行部が登校してくる生徒を正門で迎えています。5月10日からは期間を設けて各学年であいさつ運動を行い、登校してくる生徒だけでなく地域の方々や車で通行する方々にも元気な声であいさつを交わしていました。あいさつで清々しい1日のスタートが切れますね!

合同総合学習(マイクロプラスチック調べ)

本校では今年度から文科省の教育課程特例校の指定を受け「海洋教育」の推進に力を入れていきます。具体的には日常的に取り組んでいる活動や三大行事などの学校行事を海洋教育の視点を入れて学習を進める「結いぬ海科」を総合学習や各教科・領域を通し授業実践していくものです。

昨年度のビーチクリーン活動から取り組んでいる「マイクロプラスチック」について調べ、西表島東部の海岸への分布状況や海洋生物への影響など現地調査や実習を行い探求していきます。去った5月6日(金)の総合学習の時間では波照間碧先生が講師を担い、1年生~3年生の縦割グループで事前に調べた内容をまとめ学習テーマに沿って発表した様子を紹介します。

生徒会各種専門委員会

全校生徒と職員で毎朝のボランティア清掃を実施しておりますが、今年度より毎週金曜日の朝の時間を利用して生徒会各種委員会活動日が設定され、活発に話し合いを行っています。生徒総会に向けての準備や行事計画に確認等を行っていました。

お弁当の日

1年間に3回、各学期の季節に合わせた手作り弁当を持ち寄り「お弁当の日」が設定されています。今学期は4月22日(金)に行われ、各家庭で工夫を凝らしたオリジナル弁当でした。親子でお弁当作りを通して食育(買い物、調理準備、盛り付け、後から付け等)について体験する良い機会です。15歳で島立する生徒にとって貴重な学習の場になっています。ここでは、美味しそうな各自のお弁当を写真紹介します。

授業参観、学級懇談会、部活動結成式

4月29日(金)は朝から授業参観があり多くの保護者に授業の様子を見ていただきました。午後からは学級懇談会を開き、今年度の学校行事の確認や学級歴の計画を立てました。その日は部活動結成式も行われ、33名の生徒全員が部活動に汗を流し心身ともに成長していくことを期待しています。

令和4年度PTA総会

4月29日(金)にPTA総会が行われました。令和3年度活動報告、会計監査報告、決算報告と令和4年度役員選出、活動計画案、予算案等について審議が行われ満場一致で承認されました。新会長に大舛久史さん(大原)、副会長に髙松由美さん(古見)、金田克美さん(豊原)、文化教養委員長に中村美香さん、体育委員長に高嶺大輔さん、事業委員長に谷口恵治さん、安里大哲さんが選出されました。保護者の皆さん、地域の皆さんどうぞよろしくお願いします。

総合学習・海洋教育オリエンテーション

4月22日(金)の午後の授業で「総合学習・海洋教育オリエンテーション」を行いました。今年度の総合的な学習のテーマは「見つめ、伝えよう、西表島、考えよう未来」で①自ら課題を見つけ主体的・協働的に学習する。②郷土の自然や文化を愛する学習をする。③困難に屈せず、最後まで粘り強く学習をする。ことを目標に探求的に学を広げていきます。また。今年度から文部科学省の研究特例校として指定されました海洋教育は、①海(自然)に関わる体験的な活動を通して、西表島や世界の環境保全に関する意欲をを養う。②海を愛し西表島の自然を守っていこうとする態度養う。③分析、まとめ、表現などの学習活動を取り入れ、目的や意図に応じて表現する力、発表する力を養う。ことを目的に学習を深めていきます。担当は、浜崎俊介先生で張り切っています!!

朝学習オリエンテーション及び新職員紹介

交通安全教室

4月25日(月)に八重や菜警察署大原駐在の眞滎平尚史巡査部長を講師に「交通安全教室」を実施しました。本校生徒の大半が自転車通学をしているので、交通ルールーを守り正しい自転車の乗り方や点検整備の意義等について学びました。点検のキーワードとして「ぶたはしゃべる」を確認しました。ぶ:ブレーキはききますか。左右別々に調べます。た:タイヤはすりへったり、みぞに小石がはさまったりしていませんか。は:反射材は、ついていますか。破れたり、はがれたりしていませんか。しゃ:車体の高さは、いいですか。またがった状態で、両足がつきますか。べる:ベルはきちんと鳴りますか。ルールを守って、快適に乗りましょう。

エイサー衣装の寄贈

新入生歓迎球技大会

生徒会中央委員会

生徒会リーダー研修会

1学期身体測定

新任職員歓迎

1年生学級開き

1学期学級役員認証式

生徒会専門委員会結成式

生徒会入会式

令和4年度入学式

大原中学校に入ってきました。先輩達から色々と学び中学校生活を楽しんでいこう!

令和4年度新任式及び始業式

4月8日(金)の午前中に令和4年度新任式及び始業式を行い新学期がスタートしました。新しく5名の先生方を迎え、さらに活気のある大原中学校になると思います。生徒歓迎のあいさつを多宇志琉さんがのべました。また、始業式では久しぶりに校歌斉唱をし、各学年の生徒代表が決意を述べました。2年生代表は上原葉さん、3年生代表は上原秋花さん、生徒会代表は上條紘人さんが力強く抱負を述べました。