授業風景

ICT

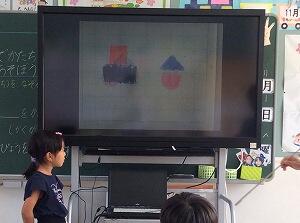

中学地理 パワーポイント資料活用授業

中学地理、伊波教諭の授業を拝見しました。

手作りのパワーポイントの教材を使い、

電子黒板上でテンポよく授業をすすめられていました。

直接書き込むことで、生徒の視線もあつまり効果的です。

【パワーポイント】スライドショーでペン書き込みをする(やりかた3通りあります)

スライドショーの状態で、キーボード「Ctrl」と「 P」を同時に押してみてください。

カーソルがペンになります。

もしくは、

スライドショー上で右クリックをすると、メニューが表示されます。

「ポインターオプション」の「ペン」(または蛍光ペン)にします。

もしくは、

スライドショーの左下に、うっすらとマークが表示されています。

左から2番目のペンマークをクリックすると、カーソルがペンに変わります。

パワーポイントをお使いの際、ぜひ使ってみてください。

iOS機器をbluetooth接続してみました

あれやこれやカテゴリーでご紹介しました

iOS機器をbluetooth接続するやり方を

先生のiOS機器で行っていただきました。

曲を聴きながら、歌詞を追い、発音を聞き取ります。

途中、曲が途切れたりしましたが、

アダプタがないクラスでも使えます。

AppleTV接続しますので、

デジタル教科書を使用する時は切り替えてくださいね。

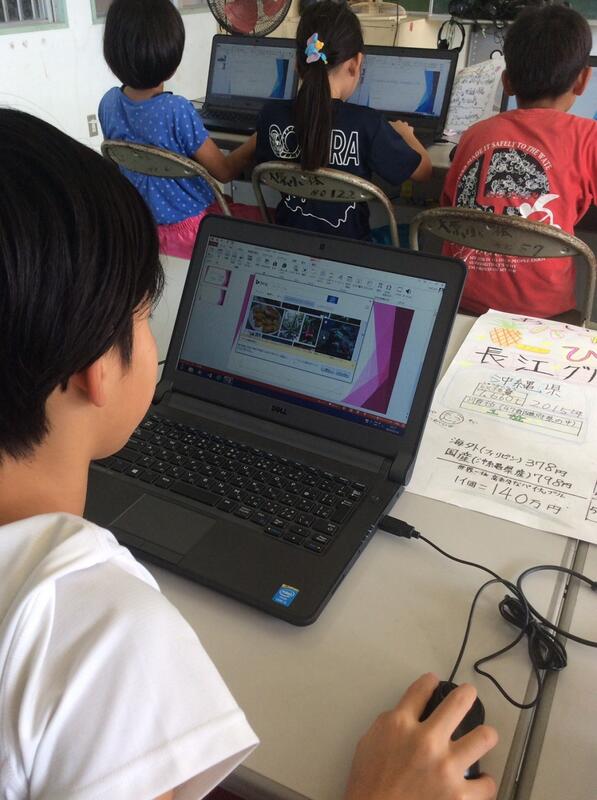

身近にある島の特産品について調べよう

身近にある島の特産品について調べ、

グループのメンバーで分担して、

パワーポイントにまとめています。

写真の挿入も慣れたものです。

タッチタイピングもスピードが上がってきています。

手も自然とホームポジションに置かれるようになりました。

パソコンに向かう姿勢も、とっても良いでしょう

いつもこのようにチェックして、

パソコンを一直線に並べて退室してくれます。

おかげで、いつもとってもきれいなパソコン室です。

ありがとうございます^^

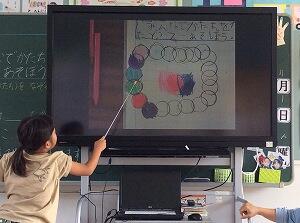

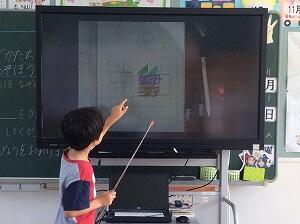

チョウ観察発表会

毎年恒例、チョウの観察発表会です。

4月から研究目標を決めて飼育・観察をしてきたことを、

パワーポイントやロイロノートにまとめて発表しました。

写真だけでなく、動画で実験の様子をよりわかりやすく見せたり、

時に、ノートにまとめたものも映します。

今年はアニメーションも、ポイントを決めて上手に取り入れていました。

ICT機器の使い方も上達していました!

ICTとは関係ないのですが、今年の研究内容が

「チョウの毒について調べよう」など絞り込まれていて、

専門家の研究のような内容でした。

来年の研究目標も面白いものになりそうです(^^)

発表前の準備についても、

次年度に向けての対策を情報共有しました。

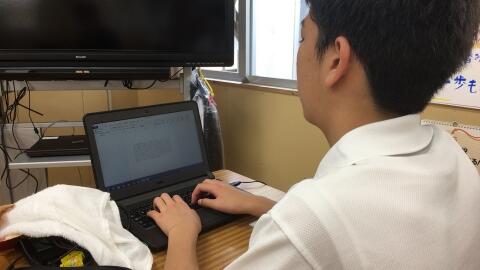

タッチタイピング 練習風景

タッチタイピングの練習風景です。

体で覚えるように、ひたすら入力します。

時間を競うのではなく、「正しい指でキーを押す」

眠たくなるし、、

うまくいかなくて頭をぐしゃぐしゃにしたくなる、、

この指が・・!間違うんだ・・!

うまくいかなくてちょっと焦りも見えましたが、

二人とも、一時間で上達していましたよ!

まだ始めたばかりなので、少しずつでも使えるように、

日々意識してタッチタイピングの練習をしましょうね

お手本のような、良い姿勢です。

校外学習「島の地形を観察する」

校外学習「島の地形を観察する」

身近な大地の歴史を調べる授業で、iPadを持って観察に行きました。

この特徴的な地形は「ノッチ」と呼ばれます。

琉球石灰岩も記録

琉球石灰岩の特徴として、薄い塩酸

二酸化炭素が発生するとのことです。

学校にもどって実験です。

iPadで記録した画像を電子黒板に表示させ(ミラーリング)、

大きく写して振り返り、再確認です。

このように、いま撮ってきた画像をすぐに映し出せると、

より記憶に留まるように思います。

点字について、調べ学習

点字について調べ、ノートにまとめます。

タッチタイピング練習を積極的に行うクラスで、

パソコンに向かう姿勢も板に付いています。

授業が終わると、各自周辺を整えて退出します。

パソコン、マウスの位置もピシッと揃っています。

次に使うクラスが、気持ちよく授業スタートできますね!

机の横に立ってパソコンを見てた児童がいたので

行動を見ていたのですが、

この一直線に整頓されたパソコンに納得。

丁寧に、大切に取り扱うその気持ちに、

とっても嬉しくなりました。

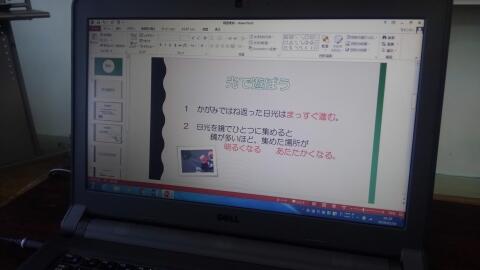

理科の実験のまとめ

道徳でスライドの作りこみがとっても上達していた4年生が、

理科の実験のまとめをパワーポイントで作成。

「作ってみたから見てください!」と声をかけてくれました。

発表原稿ではなく、伝えたいポイントを書く ことができています。

デザインも個人のセンスが光っています!

タッチタイピングの練習をしたい!と話していたので、

近いうちに練習したいですね^^

こえに出してたのしもう

デジタル教科書の朗読を聞いたあと、音読の練習をしました。

「ほんとうに、ぷるんぷるんちゅるんしているように読みます」と目標をきめ、

なんども練習をしました。

とてもおいしそうに、上手に音読ができました。

[1.2年生] マウス練習

1、2年生合同で、マウスの練習です。

「クリック」「ダブルクリック」「ドラッグアンドドロップ」

「ひとさしゆびと、なかゆびを、マウスのボタンの上におきます」

ジャストスマイルのマウス練習を使用しました。

まずは先生がお手本。

「上手に忍者をクリックして倒しましょう~」

じょうずにできるかな~

みなさん、時間がたつにつれどんどん上達していきました

ダブルクリックの練習は、カードゲーム「神経衰弱」です

盛り上がりました笑

後半は、それぞれトライしてみたい練習をしました。

ダブルクリックは、「ちょっとむずかしかった~」

ドラッグアンドドロップは、大人でもちょっと難しいと感じました。

なかなかクリアできなくて、「はやく次にすすみたい!先生やってください!」の

声があがりながらも、なんとかクリアできましたね

画面にポップアップが表示された時も、

「先生これはなんですか?」

「なにか表示されました」と、

先生に指示を仰ぐ姿が多く見られました

先生方が「これをしましょう」と言われるまで触らない、

わからないことは先生方に聞く、

徹底されていたので、授業もとってもスムーズに進みましたね

次はスタンプやマーカーなどの機能を使って、

作品を作ってみましょう~

ボリビアの中学生と交流学習

いよいよ、オキナワ第一日ボ学校の中学生との交流授業の日がやってきました。

開始前、今回ボリビアとの橋渡しのお手伝いをしてくださった

沖縄NGOセンター上原さんより、

ボリビアと沖縄の歴史についての授業がありました。

・沖縄の人たちはなぜ移住したの?

・その時の沖縄はどのような状況だったの?

・初めて移民した時期はいつ?

といった、戦後の貧しい時期に移民として海を越えたことなど、

今回深く学ぶことができました。

ボリビアの衣装に着替えて、準備万端!

さあ、交流学習のスタートです!

まずは各校の自己紹介。

一人ずつカメラの前に立ち、作成したプラカードを見せます。

趣味や好きな言葉、SNSでお友達になって!など、

ユニークな自己紹介の時間となりました。

日本語がとっても上手でしたね!

波照間の紹介として、島のきれいな海、南十字星がみえる星空、

島の面積の大半を占めるサトウキビ畑、

そのサトウキビで作られる黒糖、海に沈む夕日の紹介には、

画面の向こうから「いいなぁ~」の声が聞こえてきました。

日ボ校では、毎週三線の時間があるそうで、

安里屋ユンタの生歌、生演奏を披露してくれましたよ

緊張してなかなかやり取りがスムーズにできなかったこともありましたが、

趣味の音楽の話で盛り上がり、USAを一緒に踊りました^^

ボリビアは19時、日本は8時という13時間の時差を越えたオンライン交流学習、

生徒にとっても大変貴重なひと時となりました。

そして

沖縄NGOセンターの上原さん、

この交流学習を計画してくださった吉武先生、

朝早くの調整からお疲れ様でした!

-------------------------------------------------------------------------------

その後、クリスマスカードを送ったそうです。

「実際にボリビアに行って、いろんなことを経験し学びたいと思った」

と感じた生徒もいたようです。

これから長く交流が続くと良いですね!

小学 理科・デジタル教科書の活用

デジタル教科書には、書き込みの機能がついています。

「昆虫の、頭はどこ?」

「むねはどこ?」

「はらはどこ?」

「ペンの色も好きな色に変えて~」

ペンの反応が良くない時もありましたが、

使いこなすのは上手ですね!

そしてこの日は、琉球大学の教授の出前講座も開催されていました。

チョウ観察の発表で、パワーポイントにも慣れている子どもたち、

ページ送りの仕方を教授に教える場面もありましたよ^^

調べ学習でiPad活用

修学旅行に向けての調べ学習を図書館で行いました。

本で調べたり、iPad を活用して、十分な下調べができたようです。

何を調べるのか、

どんな風に調べるのか、

目的を共有して、フォローができればと感じました。

授業支援に関しまして、お気軽にお声かけください。

あらかじめ、授業ですることを共有ください。

児童生徒の操作のサポートなどいたします。

[小5]NHK for school

カーブで削られるのは、内側?外側?

川の断面(底面)は、どんなかたちをしているだろう?

NHK for schoolで実験の動画を見ながら、川の姿を観察しました。

[小4]Wordで原稿作成

国語の授業で、パソコンを使って発表原稿を作成しました。

先生に、文字の変換のタイミング(文章の切れめ)を教えていただきながら、

上手に漢字変換ができました。

F7キーを押すと、カタカナ変換になることも勉強しました。

上手に漢字変換ができました。

F7キーを押すと、カタカナ変換になることも勉強しました。

原稿が完成したら、あらかじめiPadで撮影した画像を挿入します。

ローマ字がしっかり身についており、

ローマ字がしっかり身についており、

キーの位置もほぼ覚えているので、

今後、タッチタイピングの練習も交えながら習得し、

文章を考えながら入力できるようになると良いですね。

今後、タッチタイピングの練習も交えながら習得し、

文章を考えながら入力できるようになると良いですね。

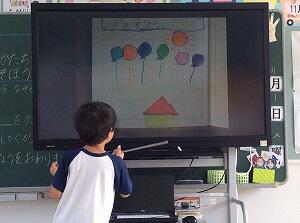

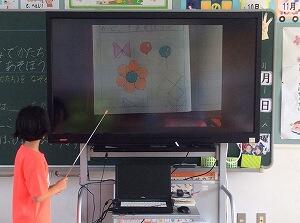

[小1]かたちをかたどって絵をかく

お道具を上手にかたどって、

すきな絵をかきます。

さんかくでちょうちょ、

まるで人のかおや、ふうせん、

まるとしかくを組み合わせてパトカーや消防車、など描きました。

いつもはノートを見せて発表していましたが、

iPadでノートを撮影し、電子黒板にミラーリングさせました。

「まるはいくつあるかな?」

「さんかくはいくつあるかな?」

みんなで一緒に数を数えました。

[小4]iPadで動きのある写真をとりたい!

●動いているものの瞬間を撮りたい!

飛んでいるところを撮りたいけれど、

ほしい画は一瞬だからなかなか上手に撮れなくて、

なんどもなんども飛ぶ子どもたち…

動画で撮って、良い瞬間だけ切り取るよう声をかけたら、

「あーそうかぁ!」

一度で終わりました。

いらなくなった動画を削除するところまでやってみせると、

次からは自分たちで操作。

* *

●倒れそうになる人を支えるところを遠近法で撮りたい!

芝生に寝転がって、草が背中にちくちく刺さりながら

シャッターチャンスを待つ友達に、

「もう少しうしろに下がって~」と指示。

カメラを持っている人は自由がきくから、

撮る人が動いてみたらどうだろう?

すると、iPad(目線)を低くしたり被写体に近づいたり、

いろいろ工夫しながら、希望通りの写真が撮れたようです。

[小1.2]マウス練習も上達しました!

クリック、ダブルクリック、ドラッグ(アンドドロップ)の言葉も定着し、

上手に操作できるようになった1年生、2年生。

この日も思い通りの線を引いたり、

好きな色を選んで色を付けたりしました。

パソコンのカバーがちょっと重たくて開くのが大変ですが、

起動のしかたは、聞かなくてもできます。

「10本、すきなように線を引きます」

ただ色を塗るだけじゃなく、

斜線ややじるしなどのもようも選択して色を塗ります。

「こんなのがあるよ」と互いに教えあい進めます。

今回は、作品をパソコンに保存する方法もおしえて頂きました。

作品は教室に掲示してあります。

シャットダウンも、ひとりで上手にできるようになりましたね!

▼作品は、教室に掲示してあります。

[小3]理科プログラミング教材を使って

3年理科 「明かりをつけよう」

豆電球と電池をつかった実験を、

プログラミング教材を使用して実験しました。

グループ学習です。

教材のソフトを起動し、操作方法の指導を受けます。

各グループに分かれ、実験装置を組み立てます。

どの部品がどれだけ必要かな?

どこになにを接続する?

手順書を確認しながら、丁寧に組み立てていきます。

完成したら豆電球が光るか、パソコンと装置を接続して確認します。

さあ、データ送信!

「光った~!」

あちらこちらですぐに明るい声が聞こえてきました。

「じゃあ、歩道の信号機の点滅はどんなプログラムが組まれているかなあ?」

お題を出し、それぞれ考えます。

青信号のときは、さっきの豆電球がついた状態だね

じゃあ点滅はどうだろう。5回点滅していることにして考えてみよう。

3人で知恵を出し合いながら、

ときにヒントをもらいながら、無事3グループとも問題クリア。

教材が少ないので課題は少し残りましたが、

協力しあい、譲り合いながらの学習となりました。

大原小学校ホームページにも、授業の様子が掲載されています。 ぜひご覧ください。

(クリックすると大原小学校ホームページが開きます)

※学校記事は掲載に期限があります。リンク切れの際はご了承ください。

[小4]スクラッチを使ってみよう

スクラッチを使用するのは、今回が初めての4年生です。

簡単な操作方法を確認して、早速実践に入ります。

まずは単純なパーツを組み合わせながら、

どのように動くか確認します。

慣れてくると背景を変えたり、

どんなふうに動かしたい、

怪獣と戦わせたい、

野球をさせたい、など、

それぞれ思い思いにプログラミング。

web上にヒントもたくさんあるので、

どのようにしたい?から希望するものに近いヒントとにらめっこし、

考えながら、試しながら、上手に操作していました。

ちょっとのヒントが、子どもたちには世界がうんと広がるヒント。

わずか一時間のクラスでしたが、こんなのがあるよ!、

こんなことができるよ!と共有しながら進めていました。

作品の完成を楽しみにしています!

大原小学校ホームページにも、授業の様子が掲載されています。 ぜひご覧ください。

(クリックすると大原小学校ホームページが開きます)

お知らせ

6/6 旧古見小学校跡地等の利活用企画提案募集

3

2

6

5

7

3

3

各幼稚園・小中学校情報

新着情報 -掲示板-

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |