2023年6月の記事一覧

1学期ボランティア清掃(大富集落)

1学期ボランティア清掃

生徒会では学期毎にボランティア清掃を計画しており、1学期は中学校に近接している大富集落内を清掃する活動を行いました。具体的には異年齢集団のグループを4つに分け1班から4班までエリアを決め集落内のゴミ拾いを行います。拾い集められたゴミは生徒会執行部で燃やすゴミ、燃やさないゴミ、資源ゴミ(ペットボトル・空き缶等)、落ち葉に分類する作業まで行いました。終わりの会では各班の代表生徒が感想を述べていましたが、西大舛結音さん(1年)は「はじめてボランティア清掃に参加しましたが、自分の住んでいる地域でもゴミを見かけたら拾うように意識したいです」とコメントしていました。参加した生徒の皆さん、お疲れ様でした!!

0

生徒会朝会(情報・掲示委員会)

生徒会朝会(情報・掲示委員会)

今朝の生徒会朝会は情報・掲示委員会の発表でした。まずはじめに、各委員の自己紹介からはじまり次に、委員長の望月拓海さんが日常活動として①朝ボラ・清掃時間・帰宅時間の校内放送、②給食時のランチルームでのBGM、③学校新聞の作成などについて説明しました。次にアナウンサーに関するクイズを11問出題し、3択問題を全員でトライしました。上位3名には景品が授与されました。景品は校内放送で好みの曲をリクエストできるチケットでした。

0

平和学習フィードワーク

「忘勿石」マラリア戦争

本校では、毎年6月は平和月間とし沖縄戦を風化させず生命の尊さについて学ぶ機会として、平和学習に関するパネル、本、写真集等の資料を図書館で展示、閲覧できるようにしています。併せて毎年、「慰霊の日」前後に平和学習会を行っています。今年は地域資源を活用し、戦争マラリアで苦しんだ南風見田浜の「忘勿石」碑周辺で、平和学習フィードワークを6月22日(木)に実施しました。講師は大原小学校の養護教諭で本校にも以前勤務していた友利真利子先生が務め、西表島と波照間島で起こった悲惨なマラリア戦争について学びました。

0

小中合同陸上競技練習!!

小中合同陸上競技練習!!

本校では幼小中連携教育の充実を図るため東部地区学力向上推進委員会において連携部会や情報交換会、合同授業を実施しています。ねらいとして「教科を中心とした学びの連続性を学級担任制の小学校教育と教科担任制の中学校教育において教師間の連携を図り相互理解することで小学校から中学校への接続期の円滑な移行を進めるとともに、安定充実した学校生活の中で児童生徒が主体的に学べるようにする」と定めています。今回は7月1日(土)に開催される「第43回西表地区学校陸上競技大会」に向けた練習を強化するため「小中合同陸上競技練習!!」を実施しました。この日は古見小学校と大原小学校の児童と大原中学校の生徒が合同で陸上練習を行いました。体育主任の普久原卓林先生を中心に事前準備、本番運営と皆さんの協力体制で児童生徒は楽しく汗をかいていました!

0

仲間川筏下り!!

仲間川筏下り!!

本校では「郷土の自然に親しみ、郷土を知り郷土に誇りを持つ生徒の育成」を目指し、3年サイクルで仲間川筏下り、西表島横断、古見岳登山を実施し、西表島の自然や郷土を知る手がかりとして三大行事を行っています。今年度は「仲間川筏下り」を6月17日(土)に実施しましたのでその様子を紹介します。この日から大潮で、最干潮時には潮位がかなり下がり筏が下流までたどり着けないことが予想されたため午前5時30分に大富船着き場に全員集合し、出席確認や健康観察を終え遊覧船で筏を待機させている仲間川上流まで移動しました。各学年生徒の筏3艘と保護者の筏2艘は午前6時30分過ぎにはスタートし下流のゴールめがけて出発しました。マングローブ林をはじめ亜熱帯性樹木に囲まれた雄大な仲間川の大自然を堪能しながら筏を漕ぎ出しました。1年生は初めての大きな学校行事ということもあり悪戦苦闘しながらも筏を前に進めるため声を掛け合いながら工夫を重ね、無事ゴールに辿り着きました。2年生は国内最大級のサキシマスオウの木を唯一見学し楽しみながら時間をかけてゴールしました。3年生は「世界最速」を目標に掲げ、ゴール直前に保護者艇を抜き去り見事第1位でゴールしました。各学年共に先導船と救護船ゴールまでの道程で学級の団結と仲間との絆が深まる行事になったのではないかと写真からの表情から窺えます。保護者艇には竹富町教育委員会の佐事安弘教育長が同乗し、パワー溢れる櫂さばきで筏下りを満喫していました。昼食は各筏ともに工夫しながら美味しそうにバーベキューや冷やしそうめんを食べていました。仲間川で食べる昼食は格別だったのではないでしょうか。ゴール後は下流の大富船着き場ではお父さん達が筏の解体作業を手伝ってくださり、学校ではお母さん達が愛情のこもった美味しい冷やしぜんざいを振る舞ってくれました。生徒の頑張りを見守りご協力いただきました保護者の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました!!写真は随時アップ掲載していきますのでご了承ください!

★1学年艇

★2学年艇

★3学年艇

★保護者・職員艇

0

仲間川筏下り事前学習会③

仲間川筏下り事前学習会③

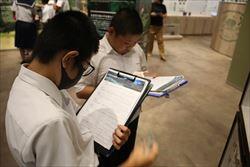

総合的な学習の時間を中心に筏作りや仲間川流域の動植物調べ等を行ってきました。この日は事前学習①として林野庁職員講話、事前学習②として野生生物保護センター見学及び環境省職員講話で学びを広げてきました。事前学習③では、これまで取り組んできた行程を英語で表現する学習に取り組みました。4つのグループに分かれて、テーマ毎にまとめた内容も掲載しますのでご覧ください!!

★英語で発信:仲間川筏下り

0

仲間川筏下り事前学習会②

仲間川筏下り事前学習会②

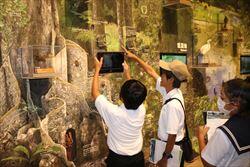

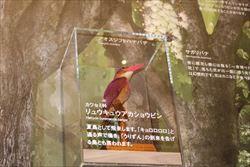

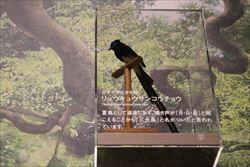

6月16日(金)西表野生生物保護センターで「仲間川筏下り事前学習会②」を行いました。西表島島内の動植物の剥製や標本が展示され標高に応じたジャングル樹木のディスプレー等、西表島を凝縮した内容にリニューアルされています。見学人数が多いことから2班に分かれて学習しました。Aチームは講話からスタートし、環境省職員の福地壮太さんが講師を行い西表島の大自然に生息すると生き物や森林等の自然保護について学びました。原生状態に近い亜熱帯性常緑広葉樹林や国内最大規模のマングローブ林、珊瑚礁など活力に満ちた亜熱帯特有の特色を知りました。Bチームは、施設見学からスタートしレクチャーをアクティブレンジャーの田中詩織さんが務め案内してくれました。天然記念物のイリオモテヤマネコやカンムリワシなどが怪我した際には一時的に保護し短期間のリハビリを行い自然に帰るそうです。後半はそれぞれのチームで入れ替わり、西表島の大自然に生きる野生生物の保護などについて学習を深めることができました。

0

仲間川筏下り事前学習会①

仲間川筏下り事前学習会①

本番を明日に控え、仲間川の自然について、特にマングローブのことを学習しました。前半の講師は九州森林管理局沖縄森林管理署大原森林事務所の藤井佑介森林官が務め、仲間川天然保護区域は日本で一番広いマングローブ林で覆われ超絶マングローブであることを学びました。また、森林の植生として下流はマングローブ林→中流は湿地林→上流は低地林の特色があり大富集落にはウブンドルヤエヤマヤシが群生する貴重な場所とのことでした。後半は九州森林管理局計画保全部西表森林生態系保全センターの須嵜翔太さんが講師でマングローブの変わった特徴として①胎生趣旨、②等面葉、③根を揚げ、海水と淡水が入り交じった河川で生息するため塩分を排出する機能があることを学びました。また、仲間川に最も多いのはオヒルギ(赤い花が特徴的で別名アカバナヒルギ)で次にメヒルギ(男性的なイメージのオヒルギに対し女性的な低木のイメージのメヒルギ)とヤエヤマヒルギ(ヤエヤマと沖縄本島まで生息)が続き、マヤプシキ(別名ハマザクロ)とヒルギダマシ(最も海際に生える)の順で生息しているとのことでした。貴重な講話をしていただきました藤井佑介さんと須嵜翔太さんに感謝申し上げます。ありがとうございました。最後は、養護教諭の新城美実先生による安全学習会があり、川に落ちた際の注意点や筏下りの留意点等について学習しました。

0

筏補修及び筏進水式

筏補修及び筏進水式

皆の力を合わせて作成した筏の最終点検を行い、浮きのドラム缶が抜け出さないように保護者の力を借りてロープを縛り直す補修作業を行いました。また、屋根にブルーシートをかぶせ骨組みにロープを巻き付ける作業も行いました。最終点検を終えた後は、参加者全員で各学年の筏3艇と保護者・職員筏2艇の安全祈願(ウートートー)を行い、無事安穏を祈願しました。その後、3年生筏から進水させ、5艇の筏を桟橋に括り付け進水式を終えました。ご協力いただきました保護者の皆様、ありがとうございました。

0

1学期定期テスト

1学期定期テスト

本校では各学期に1回の定期テストを実施しています。6月13日(火)~15日(木)までの3日間、「1学期定期テスト」があり生徒達は普段の学習の成果を発揮するため真剣に挑んでいました。特に1年生は初めての定期テストでしたが、落ち着いた表情で挑戦していました。今回の定期テスト1週間前から約10日間をMay Best Study習慣で頭文字をとってMBS習慣と銘打ち家庭での学習に力を入れています。西表東部地区学力向上推進委員会で作成した「育ちの地図」に示されている1日の学習時間は目標として1年生は70分以上、2年生は80分以上、3年生は90分以上にチャレンジしています。「英知を磨くは何のため」を意識し学習に励んでください。

0