2022年10月の記事一覧

古見岳登山生徒オリエンテーション

古見岳登山生徒オリエンテーション

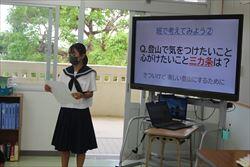

10月14日(金)に「古見岳登山生徒オリエンテーション」が行われ、担当の玉城久先生が講師をし「いつごろから古見岳登山は行われているの?」「なぜ、古見岳に登るの?」といった問いかけやクイズを織り交ぜながら古見岳の標高や登山ルートの確認を行いました。グループ協議では「Q1:何十年もの間、三大行事(古見岳登山)が続いているのは、なんのため? なぜ?「目的」 「意義」 「思い」について」と「Q2:登山で気をつけたいこと心がけたいこと三カ条は?について」いろいろな意見を出し合っていました。各グループとも練り合いの中からまとめられたワークシートが良かったので掲載します。併せて、玉城久先生が作成したプレゼンも掲載しますのでご覧ください!!

★各グループワークシート古見岳登山 オリエンテーション カラー班シート.pdf

★古見岳登山オリエンテーションプレゼン古見岳登山 オリエンテーション 圧縮版.pdf

0

古見岳登山事前踏査

古見岳登山事前踏査

本校では「郷土の自然に親しみ、郷土を知り、郷土に誇りを持つ生徒の育成」を目指し、「西表島横断」「古見岳登山」「仲間川筏下り」を3年サイクルで実施する三大行事に取り組んでいます。今年度は「古見岳登山」を11月3日(木)に計画しているため事前に現地確認や山道整備をし事故防止に努めるため10月10日(月)に「古見岳登山事前踏査」を行いました。担当の玉城久先生によると当日は天候にも恵まれ計画通り樹木の伐採や山道の事前確認ができたということでした。草木伐採道具(草刈り機、小型チエンソー、剪定バサミ、鎌、ノコギリ、ヘッジトリマー等々)を担いで事前踏査にご協力いただきました専門ガイドの方々をはじめ保護者も皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました!

0

進路学習会

進路学習会

10月6日(木)に3年生による「進路学習会」が行われ、1,2年生の後輩達は3年生が作成した高校紹介プレゼンを見ながら高校進学について考える良い機会となりました。3年生は実際に上級学校を訪問したり高校ホームページや進路資料等から情報を集め、関心のある高校についてプレゼンを作成し自己の進路選択の一助となりました。進路主任の河野崇先生によると、志願校を決定した生徒と進学先を検討している生徒がいるため、進路決定に至るまであと暫く、時間を要するとのことでした。各高校の発表を聞いての感想等がまとめられていますので掲載します。ご覧ください。頑張れ!受験生!ファイトだ受験生!

★高校発表に関する感想等高校発表.pdf

0

2年生の1分間スピーチ

2年生の1分間スピーチ

本校では、全校生徒と教職員の前で興味のある話題から将来の夢やトレンド話題に至るまで自分の考えを主張する「1分間スピーチ」を行う場を設定しています。10月5日(水)~6日(木)の2日間にわたり2年生13名全員が、様々なテーマでスピーチしました。原稿を見ずに人前で意見を述べることを通して自己表現力を磨き、他者の意見を聞いて質問や意見を述べる時間を設けることで自己理解や他者理解を促すねらいもあります。最後に、その日担当する教師がそれぞれのスピーチを聞いて振り返りコメントでフィードバックする流れです。本校の生徒が1分間スピーチを通し、少しでも表現力や質問力を養う場となればと願います。

0

美術の授業で動画づくり!!

美術の授業で動画づくり!!

美術の授業で「映像を使って情報を伝える」単元で3年生は3つのグループに分かれて動画作成に挑みました。10月11日(火)の授業ではそれぞれのグループで作成した動画のプレゼン発表会を行い見事優勝したグループの動画を大原中ホームページに掲載します。コンセプトは、これから入学してくる小学校6年生に中学校生活をシンプルに表現した内容となっております。作成者は、多宇志琉くん、上條紘人くん、上原琉輝くんの3人です。楽しんでご覧ください!!

ここをクリックしてください。

ここをクリックしてください。

0

薬物乱用防止教室

薬物乱用防止教室

10月5日(水)の2校時に、学校薬剤師の笠原大吾先生を講師に「薬物乱用防止教室」を開催しました。身近にあるクスリについて正しく理解するとともに「自分の健康は自分で守る」という意識を高めより良い生活行動ができることをねらいとし講話していただきました。自己の健康管理のキーワードとして「セルフメディケーション」という言葉を紹介していただきました。それは、適度な運動、バランスの取れた食事、十分な睡眠・休息を心がけ、体調管理(体温・体重・血圧等の測定、健康診断受診等)を継続するなど、日頃から健康を意識することです。また、健康の維持、生活習慣病等の予防や改善・重症化予防、ひいては健康寿命の延伸を目指すこととなり結果的に、医療費の節約につながります。軽度な身体の不調を手当するためには、市販薬を使用したり、症状の改善が思わしくない場合には医療機関等を受診したり、適宜判断しましょうとのことでした。クスリを服用するときのポイントして、①効能・効果⇒ご自身が必要としているものか。②用法・用量⇒ご自身の生活環境などにあっているか。③成分・分量⇒1回量は何錠(カプセル)なのか、以前に使用して副作用などの症状が起こった成分が入っていないかなどを確認する。等々、薬剤師という専門的な立場から貴重なお話しがありました。後半は薬剤を使った実験を行い、鉄剤を水とお茶で混ぜたときの反応や錠剤を飲むときに水分量が足りないと目的地まで到達しないことなどを学びました。最後に生徒代表のお礼を上條紘人くんが行い「今日は、クスリの飲み方や作用等、薬剤師の専門的な立場から色々なことを学びました。自分の健康は自分で守ることができるよう意識していきたい」とあいさつしました。

0

西表自然体験シュノーケリング

西表自然体験シュノーケリング

10月5日(水)の総合学習の時間を活用し新城島(パナリ)近海で1,2年生を対象にシュノーケリング体験学習を行いました。9月に計画していた日は台風の影響で実施できませんでしたが、担当の浜崎俊介先生と関係者で何度か日程を調整し、当日は多少のシケはありましたが生徒達は楽しそうに西表島の大自然を満喫していました。元PTA会長の佐藤剛さんをはじめ、ベテランガイドの皆さん、ご協力いただき感謝申し上げます。ありがとうございました!生徒の感想ワークシートも掲載しますのでご覧ください!

★1年生ワークシート1年海洋教育(シュノーケリング)ワークシート①.pdf 1年海洋教育(シュノーケリング)ワークシート②.pdf 1年海洋教育(シュノーケリング)ワークシート③.pdf

★2年生ワークシート2年海洋教育(シュノーケリング)ワークシート1.pdf 2年海洋教育(シュノーケリング)ワークシート2.pdf

2年海洋教育(シュノーケリング)ワークシート3.pdf 2年海洋教育(シュノーケリング)ワークシート4.pdf

0

第1回学校評議員会

第1回学校評議員会

10月4日(火)に「第1回学校評議員会及び委嘱状交付式」を行いました。今年度は元PTA会長経験者へ依頼し、宇根信夫さん(大原代表)、屋宜靖さん(古見・美原代表)を新たに加え、継続して竹盛洋一さん(大富代表)の計3名に学校評議員を委嘱しました。この日は授業参観していただき、子ども達の様子や学習環境を見た後、懇談会を行いそれぞれの評議員からご意見をいただきました。また、学校給食を試食しながら食育についても意見交換しました。ご意見として、①学校全体が落ち着いており生徒一人一人が真剣に授業に参加している。②各教室とも整理整頓が行き届き、生徒の活躍状況が分かる掲示物が充実している。③正門横に設置されている黒板は毎日のように情報が発信されているので学校の様子が一目で分かる。などのお褒めの言葉をいただきました。改善点としては、①運動場周辺のフェンス倒壊や体育館の雨漏り、②運動場バックネットの設置、③東側堆肥小屋の天井など、危険箇所の修繕を行うようご指摘がありました。第2回学校評議員会は2月中旬に開催予定しています。

0

スマイル朝会(校長講話)

スマイル朝会(校長講話)

10月3日(月)のスマイル朝会では「鳥の目・虫の目・魚の目・コウモリの目」というテーマで校長講話を行いました。物事の見方や・考え方・捉え方について様々な角度から多面的に見ることについて考えてみました。鳥は上空から俯瞰して広い視野で見ることができます(マクロの世界)。虫は小さい身体を上手く使って近くから細かい部分まで注意深く見ることができます(ミクロの世界)。魚は、海流や潮の満ち引きを敏感に察知し流れを見ることができます(トレンドの世界)。コウモリは天井にぶら下がって逆さまに物事を見ています(真逆の世界)。人間の目は、これらの視点を包含し、多面的、多角的、空間的、時間的、複眼的に物事をクリティカルに見ることができます。また、自分では気付かない時は他人に訊ねてみると更に、広い視野で見ることができます・・・・・!では、ここで問題です。人は立場や役割によって色々な見方ができますが、「みる」という漢字を5つ書いてみてください。プレゼンを掲載しておきますので答え合わせしてみてください!!

スマイル朝会(校長講話)プレゼン虫の目・鳥の目・魚の目・コウモリの目プレゼン(PDF).pdf

0

八重山中学校駅伝競走大会

八重山中学校駅伝競走大会

10月1日(土)に石垣市営陸上競技場周回コースで男子55回、女子37回の八重山中学校駅伝競走大会が開催されました。男子は総距離20㎞の6区間、女子は12㎞の6区間で競い合い、本校選手は男女とも限界突破にチャレンジし、特に女子は5位の成績を収めました。出場した選手、支えてくれた補員、沿道から声援を送ってくれた保護者の皆様、先生方、ありがとうございました!

0