情報発信

リーダー研修会

第3学期リーダー研修会

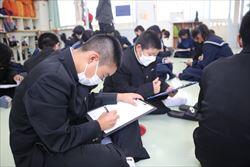

1月6日(金)の休憩時間を利用し「第3学期リーダー研修会」が行われ、生徒会顧問の波照間碧先生が講師を務めました。「今に気づく」ことをテーマに学校生活を振り返り、身の回りの出来事や日常活動で行う様々な取り組みで「気づく人」と「気づかない人」の違いを例にあげ、自分の良さを高めより多くのチャンスを得るには何が必要かを考える良い機会になりました。また、「カラーバス効果」の意味を確認し、ある一つのことを意識することで、それに関する情報が無意識に自分の手元にたくさん集まるようになる現象のことで、人間の脳は、特定の事象を意識することで、特定事象のみを積極的に認識するという特徴があることを学びました。「気づき」を得ることで視野が広がり、「自ら気づき、動くこと」に繋がれば今回のリーダー研修会のねらいが達成できます。今回の研修に参加した1年生の浅田璃亜南さんは「今に気づくというテーマで何か物事に取り組むには準備が大切で周りを見て状況把握をして自分に何ができるかを考える。それから行動する。つまり、多くのことに気づき視野を広げてアイディアを生み出す。能動的に物事に取り組む。これが自分の令和5年度の目標です。」と素晴らしい感想を綴っていました。参加した1,2年生の生徒の皆さんの意識変革がどのような行動に結びつくのか楽しみにしています。

0

第3学期始業式

第3学期始業式&役員認証式

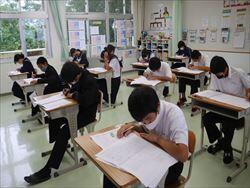

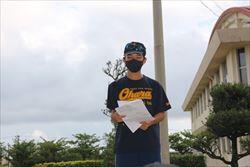

1月6日(金)に「令和4年度第3学期始業式」を行い新たな気持ちで3学期をスタートしました。校歌斉唱の後、各学年代表と生徒会代表が決意表明し、1年代表の亀井勇汰さんは「自ら皆を支え、中弛みすることがいようしっかり頑張ります。」、2年代表の池原愛さんは「知の面では学習習慣を身についける。徳の面では学校だけでなく地域の方々にも積極的に挨拶をする。体の面では生活リズムを整えるよう頑張ります。」、3年代表の多宇志琉さんは「3年生全員が志願する高校へ全員合格目指し、緩みなく1日1日頑張ります。」、生徒会代表の毛利隼人さんは「先輩からバトンを受け継ぎ新執行部は3人体制で協力して頑張り、各委員会活動を活性化させ活動の充実を図っていく。」という抱負を述べていました。今年は兎年です。ウサギのように高く飛び跳ね自分自身の目標に向かって大きくジャンプし「飛躍の年」にしていきましょう。式終了後、各学級の様子を参観しましたが、一人ひとりが新年の決意に燃えていました!

★各学級の様子

★プレゼン★★R4 3学期始業式①.pdf ★★R4 3学期始業式②.pdf ★★R4 3学期始業式③.pdf ★★R4 3学期始業式④.pdf ★★R4 3学期始業式⑤.pdf

★★R4 3学期始業式⑥.pdf ★校長式辞令和4年度第3学期始業式あいさつ.jtd

0

初興し研修会

新春研修会

1月5日(木)に「初興し&新春研修会」を行いました。今年の一文字では、それぞれの思いを漢字一文字で表し、理由と抱負を語ってもらい「挑、和、健(蓄)、続、走、進、跳、入、進、芝、耐、引、健、笑」という漢字が出そろい盛り上がりました。新年早々、ハッピーな話題(報告)もあり幸先良いスタートが切れました。今年も幸多き年にしていきたいものです!

0

大富新年合同祝賀会

大富新年合同祝賀会

1月2日(月)の午後2時から新春恒例の「新年合同祝賀会」が大富公民館で行われました。今年は兎年なので生まれ年の男女が招待され皆で祝福すると共に舞台では子供会、青年会、婦人会、壮年会、飛び入り参加も含め、多様な余興で会場を大いに盛り上げていました。併せて、大富共同売店の初興しもあり、店長自ら舞台を賑わせていました。新年早々、楽しく愉快な祝賀会でした。

0

天の川・大富川正月儀式

天の川・大富川正月儀式

新年明けましておめでとうございます。2023(令和5)年の輝かしい幕開けです。今年も大原中学校ホームページを閲覧くださりありがとうございます。さて、1月2日(月)の早朝に毎年恒例の正月行事である「天の川・大富川儀礼」が執り行われました。大富地域では正月と入植祭の催事として大事に継承されてきました。大富地域の皆さんが今年も健康で有意義に暮らせるよう「無病息災、無事安穏」大嶺誠公民館長が祈願しました。今年も良いことが沢山ありますように!

0

令和4年度2学期終業式

令和4年度2学期終業式

12月23日(金)は「令和4年度2学期終業式」でした。終業式の前に各種大会やコンクール、検定試験合格に関する表彰式を行い多くの生徒が受賞し、その栄誉と努力を皆で讃えました。特に検定試験では当該学年以上の級にチャレンジし自分自身のスキルアップを目指してほしいです。また、コロナ禍ではありましたが、計画していた全ての学校行事を実施することができました。これも偏に生徒のやる気と先生方の熱意と保護者・地域のサポートがあったからだと感謝しております。80日間という一番長い学期でしたが、本校の生徒は心も身体も、そして頭脳も大きく成長することができました。有意義な冬休みを過ごし年明け1月6日(金)に元気な姿で皆さんに会えることを楽しみにしています!

★伝達表彰式

★第2学期終業式

各学年代表あいさつでは、1年の望月晴海さんは「2学期立てた目標に対して知・徳・体それぞれも面から振り返り成長を実感した」こと2年の毛利隼人さんは「家庭学習の充実、あいさつのレベルアップ、早寝早起き生活リズム、これからは僕たちが学校を引っ張っていくという気概で」、3年生の亀井愛梨さんは「それぞれの志望校目指し全員合格に向けて頑張る、最高学年の意識で行動する」、生徒会代表の多宇志琉さんは「執行部は様々な活動・行事に取り組んできた、学校課題については改善に向け取り組んでほしい」等々の代表あいさつがありました。

0

学校運営アドバイザー訪問

学校運営アドバイザー訪問

12月22日(木)に八重山教育事務所から学校運営アドバイザーの宮良永秀先生が来校し、学校運営に関する具体的なアドバイスをいただきました。永秀先生が正門をくぐるなり目に入ったのが正門横に設置してある黒板で「Welcome宮良永秀先生」の表示に感動していました。学校の雰囲気、ファーストコンタクトでの衝撃が嬉しかったとおっしゃっていました。また、授業参観を通して、生徒同士、生徒と教師の人間関係が非常に良く、信頼関係に基づいた有意義な教育活動がなされていると助言をいただきました。「子ども達にとって最大の教育環境は教師であり、教師の存在は大きいからこそ常に教師は自己研鑽を」と。そして「中学時代の3年間は人生で最も激しく成長する時期。その思春期をどう過ごすかで人は変わる」との名言をいただき、とても感銘を受けました。宮良永秀先生、本校教職員並びに生徒達へ直接、あるいは間接的に多くの激励や賞賛をしていただき感謝申し上げます。ありがとうございました!!みーふぁいゆー!

0

あしながおばさんの会からプレゼント

あしながおばさんの会からプレゼント

本校では毎年、年末にあしながおばさんの会と交流会をし地域在住のお年寄りの方々と触れ合い交流をしてきました。ところが今年度はコロナ感染の不安等で開催できなかったため12月22日(木)に地元大富地域のあしながおばさんの会が本校に来校し、プレゼントの贈呈がありました。あしながおばさんの会からは手づくりの飾り物をいただき、中学校からはお返しに手づくりクリスマスカードをお贈りしました。当日は会代表の竹盛さんと町社協から仲盛さんが参加し子ども達を激励してくれました!!

0

2学期お楽しみ会

協力して金貨を集めろ!逃走中!

12月20日(火)に全校生徒・職員が参加し「2学期お楽しみ会」のレクレーションを楽しみました。毎年恒例のレクですが1学期は中止になったため生徒会執行部としては是非とも開催したいという熱い思いから実行しました。今回は「逃走中」というゲームで4つのチームに分かれてハンター(生徒会執行部)から逃げながら校庭に隠されている金貨を見つけ出し、最終的に金貨の数で勝敗を決める内容でした。ハンターに捕まるかボールを当てられたら回数分の金貨を没収され、」ミッションチャレンジ中にハンターに捕まれば再チャレンジすることはできないというルールも設定されていました。さて、どのチームが知恵を出し合い金貨を多く集められたのか・・・?生徒同士、生徒と教師の楽しい交流ができ親睦が深まりました。(笑)!終了後は、お楽しみプレゼント交換会で大盛り上がりでした。お目当てのプレゼントはゲットできたかな?最後はチームごとに集合写真を撮りました。チームカラーが出てナイスショットです!企画・運営してくれた生徒会執行部と顧問の波照間碧先生ありがとうございました!

0

読書ビンゴ福引き抽選会

読書ビンゴ福引き抽選会

12月19日(月)の休憩時間に学習図書委員会が企画した「読書ビンゴ福引き抽選会」がありました。読書ビンゴ期間中として11月28日(月)~12月9日(金)に読み終わった本(0類~9類)の題名と感想を読書ビンゴカードに書き込み、返却時に図書カウンターでスタンプを押してもらいます。1列そろうごとにプレゼント(特製しおりやオリジナル貸し出しカード等)がゲットでき、4列ビンゴで福引き券がもらえ抽選会で引いたくじの番号からプレゼンがもらえます。読書を楽しみながらプレゼントがもらえるなんてラッキーですね!!読書を通して知的創造力を高めていきましょう(*^o^*)

0

令和4年度修学旅行

令和4年度修学旅行

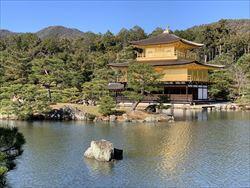

12月12日(月)の最終便で大原港からフェーリーで石垣島に移動し、12月13日(火)~16日(金)までの3泊4日の関西修学旅行に行ってきました。最低気温が3℃前後で寒かったのですが期間中は天候に恵まれ計画通りの行程でとても充実した学習旅行となりました。古都奈良では国宝級の東大寺や興福寺を見学しました。世界文化遺産をはじめ国賓級の文化財が宝庫の京都では自主研修を行い、事前に調べた観光地を各グルーごとに電車やバス等の交通機関を使い移動し、観光地巡りを実施しました。初めての地で心配はありましたが、各グループともに時間通りに集合時間に間に合ったことは見事でした。安全に留意しながら素晴らしい行動力だと感心しました。大阪ではUSJでアクティブにアトラクションやショッピングを満喫しました。今回の修学旅行でクラスの団結力がさらに増し、仲間同士の絆が深まり最高の思い出づくりができたのではないかと思います。事前学習から本番まで生徒と準備してくれた学級担任の稲福愛良先生、団員の感染防止や健康管理をサポートした養護教諭の新城美実先生、一緒に引率してくれた国際旅行社の大盛秀則さんに感謝申し上げます。昨日、石垣空港でのPCR検査結果は全員が陰性で一安心しました。生徒の皆さんは今回の修学旅行で得た経験を今後の学校生活に活かしてください。保護者の皆様、見送りから迎えまでありがとうございました!!特集を組みましたので、ご覧ください!(*^o^*)

★12月12日(月) 大原港⇒石垣港⇒チューリップ石垣島宿泊

★12月13日(火) 石垣空港⇒那覇空港(見学)⇒関西国際空港⇒東大寺・興福寺⇒奈良ロイヤルホテル宿泊

★12月14日(水) 北野天満宮⇒班別自主研修(京都駅・金閣寺・清水寺等)⇒通天閣⇒ハートンホテル西梅田宿泊

★12月15日(木) JR関西移動⇒ユニバーサルスタジオジャパン⇒学級レク⇒関西エアポートホテルワシントン宿泊

★12月16日(金) 関西国際空港⇒石垣空港⇒大原港

0

浜崎俊介先生の研究授業

浜崎俊介先生の研究授業

12月14日(水)の5校時に教職5年経験者研修の一環で浜崎俊介先生による1年社会科(歴史的分野)の研究授業がありました。「縄文から弥生への変化」の単元で、縄文時代までは狩りや漁など採取で得た狩猟生活でしたが稲作が広まり農耕がはじまると人々の生活が変化していく過程を学びました。ICTを有効活用しロイロノートでグループ別(縄文班、弥生班)に分かれ特色を調べたり意見交換を通して「教え合い・学び合い活動」を設定し、自分の考えと他者の考えを共有する場面が指導案から読み取れました。私は修学旅行中で研究授業には参加できませんでしたが、授業プランシートから生徒の思考をくすぶる授業だったのではないかと推察しました。さらに、授業力向上に向けた自己研鑽に励んでください。

0

租税教育表彰

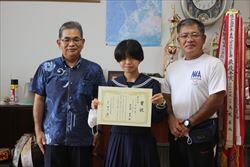

税に関する標語及び租税教育表彰

12月12日(月)に国税局が主催する「税に関する作文と標語」の標語部門において西大舛希里さん(2年)の作品が入賞したため、石垣税務署から宮里真也署長が来校し、伝達表彰を受けました。併せて租税教育に貢献したということで大原中が表彰を受けました。社会科の授業で取り組んだ成果なので代表して浜崎俊介先生に表彰を受けてもらいました。「税」は身近な存在であり国民生活になくてはならない制度なので今後も租税教育に力を入れていきたいと思います。

0

八重山中学校地区新人大会

八重山中学校地区新人大会

12月10日(土)と11日(日)は八重山中学校体育連盟が主催する「第61回八重山中学校新人総合体育大会」が行われました。野球部は10日(土)に石垣市中央運動公園野球場でライバル校の船浦中学校と対戦し、初回に先制点をあげたものの少しのミスで逆転され惜しくも

負けました。バスケ部は10日(土)と11日(日)に石垣第二中学校体育館で行われ、男子は船浦中・大原中の合同チームで大規模校(石垣中、石垣第二中、大浜中)に挑みましたが僅差で敗れました。女子は船浦中・大原中・伊原間中の3校合同チームで大規模校(石垣中、石垣第二中、大浜中)に挑みましたが敗れました。今大会で得た経験と悔しさをバネに「流した汗を信じて実力をつけ」次の大会に向け頑張ってください!!

男女バスケ部

負けました。バスケ部は10日(土)と11日(日)に石垣第二中学校体育館で行われ、男子は船浦中・大原中の合同チームで大規模校(石垣中、石垣第二中、大浜中)に挑みましたが僅差で敗れました。女子は船浦中・大原中・伊原間中の3校合同チームで大規模校(石垣中、石垣第二中、大浜中)に挑みましたが敗れました。今大会で得た経験と悔しさをバネに「流した汗を信じて実力をつけ」次の大会に向け頑張ってください!!

男女バスケ部

0

生徒会役員選挙&公開質問会

生徒会役員選挙&公開質問会

12月9日(金)は「生徒会役員選挙の投票日」でした。選挙管理委員会で生徒会役員立候補者を募り、11月下旬から候補者ポスターを公報掲示しアピール動画「大原ニュース2022」を撮影編集し、3人の立候補者の公約と推薦人のアピールが盛り込まれた手づくり動画を12月5日(月)に放映し選挙運動が本格化しました。翌6日(火)には全校生徒が参加しての立候補者立ち会い演説会を行い、7日(水)と9日(金)には公開討論会で沢山の意見や質問が飛び交い有意義な議論を行いました。最終的には9日(金)の後半に生徒会役員選挙を実施し選挙管理委員会と現執行部が見守る中、開票の結果を12月12日(月)に発表しました。次期生徒会長に毛利隼人くん(2年)、副会長に奥村日和さん(2年)と多宇虹南さん(1年)が選ばれ信任を得ました。次期生徒会役員の皆さん、先輩方が築いてきた良き伝統を受け継ぎ、大原中の課題については改善していけるよう頑張ってほしいです。今回の生徒会役員選挙の企画・運営並びに綿密な事前指導をした顧問の波照間碧先生並びに選挙管理委員会の生徒の皆さん、ありがとうございました!

0

1年生1分間SP

1年生1分間SP

本校では全校生徒がそれぞれの興味関心に応じテーマを設定し、伝えたい内容を1分間でまとめ全体朝会で発表する「1分間スピーチ」の取り組みを行っています。原則として原稿は見ずに自分自身の考えを述べますが、事前によく調べ、内容をまとめ、発表練習を重ねて本番に臨みます。12月7日(水)と9日(金)には1年生が堂々と自分の言葉でスピーチしていました。ねらいとして1.自己の主張や他者理解の場とする。2.学校・家庭・地域生活などについて考える場とする。3.人前での話し方や礼儀作法などの学習の場とする。ことを念頭に実施していますが、1年生の皆さんは良く頑張っていました。テーマは十人十色で個性溢れる内容でした。7日(水)は①髪の毛について(サザエさんの磯野波平さんを例に)②バナナについて(ブドウ糖など運動後の疲労回復や魅力)③眠気を覚ます方法について(特に授業中!)④おすすめ小説ベスト3について(読書で想像力が広がる)⑤人前で発表時に緊張しない方法について(苦手克服のヒント)でした。フロアからはバナナに関する事や緊張を解す質問がありました。コメンテーターとして伊良波千春先生は「人前で自分の言葉で発表するのは大変なことですが、1年生の皆さんは良く頑張っていました。それぞれ個性的なテーマで良く調べ、良くまとまっていました。また、発表をしっかり聴いて質問する力を伸ばしてください。」と感想を述べていました。9日(金)は①血液型について(特にA型の気質)②挨拶の意味について(おはよう、こんんいちは、ありがとう)③頭が良くなり記憶力を高める方法について(メモリパレス、繰り返す、瞑想)④読書のすすめについて(物語、シリーズ小説)⑤地元漁師が困っていることについて(ウミガメ被害)でした。フロアからは読書に関する事や血液型について質問がありました。コメンテーターとして髙原教頭先生が「今年度最後となる1年生の1分間SPでしたが、それぞれが良く考えて、良く調べて、自分の言葉で発表していました。人前で勇気を持って述べることは大切なことです。また、1分間SPの目的には他者理解がありますが、他人の話をよく聴いて理解につなげること。いずれ島立したときに他者を理解するために人の話を良く聴き、自分を理解してもらうために自己表現することはとても大事なことです。」と感想を述べていました。1分間スピーチを通して、発表する生徒も聴いて質問する生徒も自己成長に繋がる取り組みでした!!

★1年A 12月7日(水)

★1年B 12月9日(金)

0

3校校長会授業参観

3校校長会授業参観

12月6日(火)に西表東部地区の3校(古見小、大原小、大原中)の定例校長会が大原中であり、校長先生方に授業参観をしていただきました。1年生は英語、2年生は理科、3年生は数学の授業でした。本校では「教え合い・学び合い活動」を取り入れた授業改善を行っていることや対話を重視した授業づくりを行っていることの意見をいただきました。既習学習の定着に個人差はりますが、授業の中でお互いの成長が実感できる風土づくりに努めて参ります。

0

生徒会役員選挙公開質問会

生徒会役員選挙公開質問会

12月7日(水)には、昨日行われた立ち会い演説会に続き、立候補者による「公開質問会」が行われました。はじめに生徒会執行部の多宇志琉くんが、「次の生徒会役員を選ぶ大切な選挙です。今日の会に真剣に参加し立候補者に対して多くの質問をしてください」とあいさつしました。次に選挙管理委員長の上原秋花さんが「副会長の立候補者が一名しかいないので、生徒会役員選挙規則第15条に規定している通り、対立候補者がいない場合には信任投票を行い、過半数を得た場合に当選とする。」ことを確認しました。フロアからは7つの質問が出ていました。①学校の課題改善に関する事。②提出物の改善方法。③今年度テーマ「Be Proactive Shaer & Check 」をそれぞれの候補者はどれくらいできているか。④生徒会の良い面を持続するには。⑤委員会活動の活性化。⑥今年度テーマ「Be Proactive Shaer & Check 」を次年度も引き継ぐか。⑦朝ボラの時間を守らせるためには。等々、多くの質問が飛び交い、充実した公開質問会でした。

0

立ち会い演説会

生徒会役員選挙立ち会い演説会

12月6日(火)に生徒会役員選挙に立候補した3名の候補者と推薦人による「立ち会い演説会」が体育館で行われました。はじめに選挙管理委員の上原葉くんと選挙管理委員長の上原秋花さんから生徒会役員選挙に関する留意事項と説明がありました。次に会長に立候補している毛利隼人くんは「僕が立候補した動機は、1年間執行部として動きやりがいを感じ、学校を引っ張っていこうと思ったからです。僕が生徒会長になって掲げる目標は『凡事徹底』です。今年は校則改定や金曜朝の委員会活動など改革の年となりました。なのでその土台を作っていこうと思います」と述べました。推薦人の金田八重さんは「隼人くんは、1年間、執行部として動いた経験があります。R3年度の6人体制から、今年度は4人体制でしたが、その中で唯一の2年生として、副会長として学校のリーダーをしてきました。あいさつ大臣として、あいさつスタンプ制度をつくるなど、改革の年らしく、自ら動いていました。隼人くんの公約、「いつでも凡事徹底」当たり前のことをやることほど難しいと思いますが、勉強も部活も両立している本人なので、見事にやり遂げてくれるでしょう。」と推す理由を述べました。同じく会長に立候補している奥村日和さんは「私は、今年度の課題となっていた朝ボラや家庭学習ファイルの提出率の低下を改善したいと思います。今までできていたことができなくなってきていて、このままではダメだと思いました。生徒の意識を変えて当たり前のことを当たり前に継続できる学校にしたいです」と述べました。推薦人の大舛真凜さんは「ひよりさんは、情報掲示委員会の委員長として委員会を引っ張ってきました。生徒会テーマであるShare&checkを意識しながら委員会をまとめてきました。また最後まで自分の仕事に責任を持ちおこなう、やり抜く力がついています。そしてひよりさんのいいところはいつでも冷静で計画性があるところです。この能力はどんんな事が起こっても冷静に対応し、その問題をどう解決するのかの改善に繋がります。」と推す理由を述べました。次に副会長に立候補している多宇虹南さんは「私は、生徒会執行部に入って今の学校の課題(あいさつができていない)を改善できるように全力で取り組みをしていきたいと考えています。また、小さな問題も改善して、もっとより良い学校にしていきたいです。」と述べました。推薦人の中村幸桜さんは「1つ目は、リーダーシップを発揮できることで、動画で話していた通りのことです。2つ目は時間を守ることができるからです。今年度、課題提出時間に間に合わない、朝活が間に合ってないなど時間に関する問題が多くありました。時間に間に合う事ができる虹南彡が副会長になれば皆が真似をして時間に遅れない大原中になるはずです。3つ目は諦めない心をもっていることです。」と推す理由を述べました。次のリーダーに相応しい人は誰でしょうか・・・?

0

大原芸能発表会

大原芸能発表会

12月3日(土)の16時30分から大原公民館で「大原芸能発表会~ミニミニ大原祭り~」が開催されました。本校生徒や保護者、地域の方々が出演し大いに盛り上がりました。さすが、伝統芸能の島、伝統文化薫る島だなと感動しました。コロナ禍でイベント等が制限される中ですが芸能(文化)の力は皆を元気にします!企画した大原公民館関係者並びに出演した生徒や保護者、地域の皆さんありがとうございました!!みーふぁいゆー!

0

赤い羽根共同募金

赤い羽根共同募金

「つながり ささえあう みんなの地域づくり」をスローガンに歳末たすけあい運動の一環で12月3日(土)と4日(日)に「赤い羽根共同募金」活動を大原港で行いました。この運動は、地域の誰もが安心して、あたたかいお正月を迎えることができるよう、共同募金運動の一環として、地域住民やボランティア・NPO団体、民生委員・児童委員、社会福祉施設、社会福祉協議会等の関係機関・団体が協力のもと、地域のさまざまな福祉活動を実施しています。本校では生徒会が企画し3日(土)は1,2年生の部活動メンバーで4日(日)は3年生が街頭募金活動に参加しました。次回は12月17日(土)と18日(日)に計画しています。ご協力いただきました皆様、ありがとうございました!

★12月3日(土)⇒1,2年生の部活動メンバー

1

1★12月4日(日)⇒3年生

0

KBC学園杯争奪中学新人野球大会

KBC学園杯争奪中学新人野球大会

12月3日(土)に石垣市中央運動公園野球場で「KBC学園杯争奪中学新人野球大会」が行われ、本校はライバル校の船浦中と対戦し先制されたものの逆転しましたが、最終回には少しのミスから逆転され惜敗しました。来週の中体連地区新人大会では船浦中と対戦するようなのでリベンジしてほしいと思います。頑張れ!野球部!

0

第19回竹富町デンサ節大会

第19回竹富町デンサ節大会

12月3日(土)に竹富町民俗芸能連合保存会が主催する「第19回竹富町デンサ節大会」が西表島西部の中野わいわいホールで開催されました。各島の小中学生、公民館、役場の代表と一般公募で選ばれた18人が参加し、子どもの部で本校3年生の髙松俊巴くんが見事、最優秀賞を受賞しました。古見小6年の時に参加したときは優良賞で悔しい思いを経験し、その後練習を重ね本番に挑みました。3番の歌詞は「何も知らない私が古見に来て歌と三線を習い、古見の思いや歴史を受け継いだので心に刻んでいこう」という内容を作詞し、地域のおばぁに頼み古見方言に訳してもらったそうです。髙松俊巴くん素晴らしい快挙です。これからも地域の伝統芸能を大切に、伝統文化を継承してください!

0

竹富町海洋教育サミット開催

第2回竹富町海洋教育サミット開催

12月2日(金)に竹富町役場大会議室で2022年度「竹富町海洋教育サミット」が開催され、町内7校の児童生徒が各学校や地域で取り組んできた活動の様子や学習成果を発表し合いました。本校は生徒会主催のビーチクリーン活動と併せてマイクリプラスチックの定点採取を試みたところ大量の海洋ゴミが大きな問題だと気づき探求的に学ぶ生徒会✕海洋教育がスターとしました。①「西表島の魚貝類を解剖し、どれくらいマイクロプラスチックを食べているのか?」、②「サンゴにマイクロプラスチックは挟まっていないか?」との生徒達から出た問いが今年度のテーマとなりました。保護者の協力を得て地魚であるコウフ(セダカクリサギ)とミジュン(ミズン)を解剖実験したところ、ほとんどマイクロプラスチックは見つかりませんでした。しかし、捌いた魚は西表島の魚の一部にしか過ぎないため、色々な種類の魚や大きな魚はどうなんだろうという新たな疑問が生まれています。これまで、環境省国際珊瑚研究モニタリングセンターやGODAC(国際海洋環境情報センター)の方々を講師として学び世界有数の石西珊瑚群と併せて海洋ゴミの現状についての知識も仮説の検証に役立ちました。これからも、「西表島の海をどのようにして守っていくのか。自分たちにできることは何なのか」を追求し続けていくためにも、今年度の学びを四コマ漫画とパンフレットにまとめ地元観光地や公民館・町役場に置いてもらう予定です。私はオンラインで視聴していましたが発表した3年生、とても素晴らしかったです。また、後半のグループディスカッションでも大原中の生徒が積極的に発言し、会場を盛り上げていました。海洋教育サミットに参加した3年生全員と、海洋教育担当の浜崎俊介先生、引率の河野崇先生、そしてプレゼン作成から発表原稿に携わった生徒会顧問の波照間碧先生に感謝申し上げます。みーふぁいゆー!

0

日本相撲協会の美(ちゅら)来校

日本相撲協会の美(ちゅら)来校

12月1日(木)の昼間に、本校の髙原直樹教頭先生の教え子で日本相撲協会宮城野部屋所属の美(ちゅら)が来校しました。話を聞くと、21歳の美(ちゅら)は船浦中時代に野球部で顧問だった髙原先生に誘われ中体連主催の相撲大会に参加し優秀な成績を収めたのがきっかけで中学卒業後に各界入りしたとのことでした。11月福岡場所が終わり、西表島に帰郷の際に恩師に会いに来る美(ちゅら)の肝(チム)美(ちゅら)さに感動しました。相撲の世界は厳しいと思いますが、白鳳親方の元で稽古を積み重ね活躍することを期待しています。がんばれ~美(ちゅら)!!

0

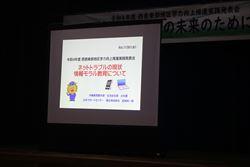

「西表東部地区学力向上推実践発表会」

「西表東部地区学力向上推実践発表会」

西表東部地区学力向上推進委員会では、「郷土に誇りをもち、たくましく未来を生き抜く力を身につけた幼児・児童・生徒の育成」を目標に掲げ、学力向上の推進に取り組んで参りました。これまでの成果や課題を明確にし、更なる推進を図るため今年度は「ぱいぬ島っ子の未来のために」というサブテーマを強調した学力向上実践発表会となっております。今回は大原幼稚園の金城大PTA会長による家庭・地域教育部会の実践発表でした。普段の生活習慣についてのアンケート調査結果を基に考察し簡潔明瞭にまとめていました。講評では、竹富町教育委員会の西原智教育課長から、竹富町の学力向上推進は各公民館長が責任者で地域をあげて取り組んでいることが特徴です。今後も家庭、学校、地域が一体となって連携していくことが重要ですと話されていました。メインイベントである講演会は沖縄県警察本部少年課少年サポートセンターから宮城栄一郎課長補佐を招聘し「ネットトラブルの現状と情報モラル」と題しお話しいただきました。ネット社会に潜む危険性や落とし穴に関する現状をわかりやすく解説してもらい、大人が想像する以上に子供達のネット事情は進んでいると指摘していました。大人の認識や家庭や学校で取り組むことなど具体的な提案がなされていました。今年度も充実した実践発表会を行うことができ、子ども達の「学力」を身に付けさせていくためには家庭・学校・地域が緊密に連携していくことが大切であると改めて認識しました。企画・準備していただいた事務局長の髙原直樹教頭先生はじめ関係各位に感謝申し上げます。今年度、の推進計画と本校学校教育部会の資料も添付します。ご覧ください!

★推進計画 令和4年度 東部地区学力向上推進計画.pdf ★大原中実践報告 令和4年竹富町学力向上推進実践報告書(大原中学校).pdf

0

バカス肥料の提供

バカス肥料の提供

11月29日(火)に西表糖業の徳田義矩さんからサトウキビの搾りかすを発酵させた「バカス肥料の提供」を受けました。卒業式に向けた花づくりや季節の野菜づくりに活用したいと思います。徳田さんありがとうございました!!

0

イリオモテヤマネコ守ろう絵画コンクール

イリオモテヤマネコ守ろう絵画コンクール

11月29日(火)に環境省西表自然保護官事務所主催の西表石垣国立公園50周年記念「イリオモテヤマネコと希少動物を守ろう!絵画コンクール」の表彰式が大原港でありました。67点の応募作品の中から本校3年生の奥村日和さん、上原秋花さんの作品が佳作に選ばれました。おめでとうございます!!

0

性エイズに関する特設授業

性エイズに関する特設授業

12月1日(木)の世界エイズデーにちなんで11月28日(月)の5校時に「性エイズに関する特設授業」を養護教諭の新城美実先生が講師となり分かりやすい語り口でエイズについて考える良い機会となりました。「みんなが知っているうつる病気は?」の問いから始まり感染症について事例を挙げ、AIDS(エイズ)はヒト免疫不全ウィルスで本来の免疫機能が壊れ風邪などいろんな病気にかかりやすいとのことでした。Acquired(後天性:生まれた後に)、Immuno(免疫:身体を守る)、Deficiency(不全:機能が壊されて)、Syndrome(症候群:様々な病気にかかりやすくなる)のがAIDSで学校生活でうつることはほとんどないことや発症を遅らせる薬剤の開発が進んでいることなどの説明がありました。また、国連エイズ合同計画のシンボルマークであるレッドリボンの由来やエイズに関する「差別・偏見」をなくすことの重要性について話がありました。次に生徒会給食・保健委員会の生徒による「エイズと闘った少年」のヒューマンストーリーを6名の役割演技で発表してくれました。ライアンホワイトという米国の中学生の物語で勇敢に「差別と偏見」に立ち向かうストーリーに感銘を受けました。最後に髙原教頭先生のお話で、自分が転校生だとして、初めましてのあいさつの際に握手を求めて「私はエイズなんです」と言われたときに「あなたはどう感じますか?」の問いに、人間の内面に潜む「差別や偏見」に直面したのではないかと感じました。企画・準備してくれた養護教諭の新城美実先生、ありがとうございました!!美実先生と給食・保健委員会が使用したプレゼンを掲載します。参考までにご覧ください!

★美実先生プレゼン R4 エイズデー集会 大原中①.pdf R4 エイズデー集会 大原中②.pdf R4 エイズデー集会 大原中③.pdf

★給食・保健委員会プレゼン R4エイズと闘った少年(大原中)①.pdf R4エイズと闘った少年(大原中)②.pdf R4エイズと闘った少年(大原中)③.pdf R4エイズと闘った少年(大原中)④.pdf

0

第61回八重山地区中学校新人テニス大会

第61回八重山地区中学校新人テニス大会

11月26日(土)に石垣市中央運動公園庭球場で「第61回八重山地区中学校新人テニス大会」が開催され、本校から男女テニス部が出場しました。個人シングルスと個人ダブルスの競技結果は次の通りです。本番に強い大原中の生徒の皆さん白熱した試合に全力で挑み実力発揮しました。女子個人ダブルスは池原愛さん・浅田璃亜南さんペアが準優勝、男子個人ダブルスは安里大翔くん・宇山健くんペアがベスト4でした。また男女個人シングルスでは、安里大翔くん、玉元愛紗さんが勝ち上がり県大会出場を決めました。竹富町教育委員会の佐事安弘教育長も応援激励に駆けつけてくれ、生徒一人一人にアドバイスをいただきました。1月21日(土)、22日(日)、29日(日)に行われる県大会目指し八重山地区代表としてガンバってください!

0

情報モラル出前講座

情報モラル出前講座

11月25日(金)に子どものスマホ・スマイル協議会の高宮城修先生を講師に「情報モラル出前講座」を開き、スマートフォンやゲームとの上手な付き合い方を学びました。スマホで写した画像を意図的に加工しSNSを通して悪意を持って他人へ送信した事例を通して、肖像権侵害や侮辱罪、名誉毀損など法的拘束力が生じることを説明していました。顔が見えないネット社会では、悪口や陰口は拡散しやすく、悪意は伝染しやすいことも話していました。ネットで誹謗・中傷や嫌な書き込みがあった場合は「やめてください」「書き込みはしないでください」とハッキリ言い切ることと、スクリーンショットで記録を残しておくことが大切と強調していました。注意事項として寝る前にスマホを見てブルーライトを浴びると脳が刺激され寝付きが悪くなることや睡眠不足の原因になるので、寝る前は読書や英単語を覚えるなど工夫しながら将来のチャンスをつかむ習慣を身に付け、早寝早起きのリズムを整えることを勧めていました。また、幸せホルモンのドーパミンや気持ちを安定させるセロトニン等の脳内物質の分かりやすい説明もありアッという間の70分でした。後半の30分は保護者向けの講話もしていただきました。ネット社会で生活していくための沢山のヒントがありました。高宮城修先生、ありがとうございました!!生徒の振り返りシートを各学年4名ずつ掲載しますので、学んだことや気付いたことと併せて、裏面のメモ欄(メモする力)もご覧ください!

1年生⇒1年振り返りシート.pdf 2年生⇒2年振り返りシート.pdf 3年生3年振り返りシート.pdf 広報ポスター高宮城先生講演会.pdf

0

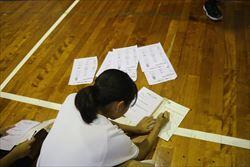

家庭学習強化週間(MBS)&期末テスト

家庭学習強化週間(MBS)&期末テスト

本校では、定期テストに向けて自分の課題を見つけ、課題克服のための自主学習を行い、家庭学習の時間・内容の充実と学習意欲や学習習慣の定着をねらいとしM(マイ)B(ベスト)S(スタディー)MBS強化週間を設定しています。取り組みとしては定期テスト2週間前から14日間を実施期間とし、1年生は70分以上、2年生は80分以上、3年生は90分以上を目標に家庭学習に励んでいます。西表島島内には学習塾等がないため放課後の補習学習や家庭学習の取り組みが自習学習能力の向上につながることを期待しています。11月22日(火)~25日(金)まで2学期期末テストがあり生徒の皆さんは普段の学習成果が発揮できるよう真剣に期末テストに挑んでいました。

(1年生)

(2年生)

(3年生)

0

第28回八重山地区中学校総合文化祭

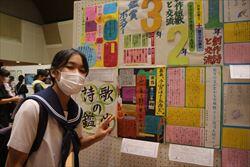

第28回八重山地区中学校総合文化祭

11月19日(土)に石垣市民会館で「第28回八重山地区中学校総合文化祭」が行われ、舞台の部は同会館大ホールで躍動的なステージパフォーマンスが繰り広げられました。郷土芸能、合唱、吹奏楽、創作芸能、マーチングなど多彩な演目が披露されました。本校は午後の部トップで「め組の人」と「地球星歌」を合唱しました。「め組の人」は全員がサングラスをかけシブい振り付けと決めポーズ(顔面横ピース)で会場から手拍子をいただくほど盛り上がりました。「地球星歌」では、笑顔が弾けるほどのハーモニーを奏でていました。次に、沖縄県少年の主張八重山大会で最優秀賞に選ばれた髙松俊巴くんが「僕の感動を未来に」というお題で、西表島の豊かな大自然をどのようにして守っていくのかについて、日常体験を織り交ぜながら熱い思いを威風堂々とスピーチしました。本番を間近に控え登野城小学校での事前練習等、中文祭の模様を写真で紹介します。生徒の皆さんよく頑張りました!!拍手~パチパチパチ~!

0

生徒会専門委員会活動

生徒会専門委員会活動

本校では毎朝、校内と学校周辺を朝活(清掃活動)を行っていますが、毎週金曜日の朝は「生徒会専門委員会」で1週間の振り返りや次週の活動計画を検討する時間を設けています。今年度からの取り組みで、課題を共有し見通しを持って活動できるようにするためです。それぞれの専門委員会で活動している様子を写真紹介します。

0

第9回校内研修会

第9回校内研修会

本校では「主体的・対話的で深い学びを実現する指導の工夫~教え合い・学び合いと海洋教育活動の連携を通して~」というテーマで研究を重ね11月16日(水)に「第9回校内研修会」を行いました。今回は、2校時に2年国語の授業を玉城久先生が、3校時には1年体育の授業を普久原卓林先生が授業実践しました。国語の授業では『枕草子・徒然草』から兼好法師を取り上げ「筆者のものの見方や考え方、表現の仕方を捉える」ことを授業ねらいとし、兼好法師ってどんな人だったのかを探る授業でした。古典の苦手意識を和らげ古典作品に親しめる工夫として13問クイズを行い、意図的に本日学習する内容を把握させる仕掛けがありました。体育の授業では「器械運動・マット運動」の単元で、仲間と課題や出来映えを伝え合うことで、自己の課題に応じた練習方法を工夫することができるような授業が展開されていました。最近流行のinstagramやchromebookを活用し、見本動画を参考にするなど情報機器を上手く活用していました。両方の授業で言えることは支持的風土を基盤にした「教え合い・学び合いの活動」が随所に設定されていることです。主体的な学びを広げる授業でした!

<2年国語:玉城久先生>

<1年体育:普久原卓林先生>

<授業研究会>

0

民謡歌手早田恵美さん来校

民謡歌手の早田恵美さん来校

11月15日(火)に本校出身で民謡・島唄ポップス歌手の早田恵美さんが来校しました。恵美さんは去った11月12日(土)に開催された大富入植70周年記念祝賀会にメインシンガーとして招待され故郷の西表島に里帰りしたのを機に大原中学校に足を運んでくれました。養護教諭の新城美実先生とは先輩、後輩の仲で昔話に花を咲かせていました。恵美さんには各学年の授業を参観してもらい、1年生達とは一緒に校歌を歌いました。いずれやってくる「島立」を見据えて西表島での生活の一瞬一瞬を大事に過ごしてほしいと後輩達にエールを送ってもらいました。早田恵美さんの今後の活躍を期待しています!!西表島から皆で応援してまーす!

0

幼児施設への訪問実習

幼児施設への訪問実習

11月15日(火)に「幼児施設への訪問実習」を行いました。家庭科の授業で作成した手づくりおもちゃを持参し竹富町立大富保育園を出向き保育園児と触れ合いを通して楽しく交流しました。担当の伊良波千春先生によると、上條紘人くんと、上原琉輝くんが絵本の読み聞かせを行い保育園児も真剣に聞いていたようです。有意義な訪問実習ができました!

0

大富入植70周年記念祭

大富入植70周年記念祭

11月12日(土)は西表島東部に位置する大富地域において「大富入植70周年記念祭」が執り行われました。この日は朝早くから集落の「生命の水」であり干ばつでも枯れることなく古より生活用水として重宝されている「天の川」と「大富川」の記念碑建立除幕式及び参拝が行われました。竹盛洋一さんの進行で儀式が進められ、大嶺誠公民館長が水神への感謝の儀を述べました。

「天の川記念碑文」 =古の 命をつなぐ天の川 未開地拓く 明日への力=

この泉は、かつては川へと注ぎ、干ばつでもかれることがなく、水を求める船 新城島、黒島の人々、波照間島の神事にも供された。古より幾多の村々がマラリアに没したが1952年8月大富集落の礎、仲間開拓団派遣隊が河口ジャングルに挑んだ。入植者達は、この泉を命の水として苦難の新天地開拓を成し遂げた。恵みの水を神川(かみがー)とも呼んだが天の川の名で親しまれ、新年と大富入植祭には住民が感謝の祈願を捧げている。 2022年1月12日 ー祈念石碑よりー

「大富川記念碑文」

大富入植の翌年、1953年6月、大ガジュマル木の湧き水を、集落の水場に整備した。住民総出で砂を運びバラスを砕き、貴重なセメントで貯水建屋と水槽を造り上げた。三槽を洗い物で使い分け、種籾も浸した。赤ん坊と洗濯物を抱えた女たち、水遊びの子供達、労働の汗を流す人々で賑わった。切り株だらけの、でこぼこ道を運ぶ水汲みは、女や子供だけには大変な仕事であった。開拓者の暮らしと和衷協力の心を伝える大富の歴史遺産であり天の川と共に、感謝を捧げている。2022年11月12日 ー記念碑よりー

記念式典:9:00~12:00 大富公民館に於いて

小雨がぱらつく中、大富入植70周年記念式典1部が午前9時より大富公民館で行われました。開会の言葉や物故者への黙祷の後、期成会事務局の竹盛洋一さんから記念事業活動報告があり式典・祝賀会の準備、資金造成、石碑の建立、獅子頭の新造、記念誌作成等々、本番に至るまでの説明がありました。平良章期生会長から式辞があり、前泊正人町長と佐事安弘教育長から祝辞を頂き、最後に感謝状授与がありました。授与式では開拓者1世、高額篤志者(会社・個人)歴代公民館長、功労者など、多くの方々が受賞しました。閉会の言葉を大嶺誠期成会副会長が述べました。後半の2部では大富集落の伝統芸能が披露されました。昼食は大富公民館にて山羊汁と猪汁が振る舞われ、皆で美味しく頂きました。

第2部 伝統芸能(旗頭興し「花鳥風月」「和衷協同」・大富音頭、大富賛歌巻踊り・獅子舞)

記念祝賀会13:30~17:00 大原中体育館に於いて

座開きでは期成会・公民館役員によるかぎやで風で幕を開け、関係者のあいさつに続き、入植者代表の佐事昇さんが乾杯の音頭をとりました。第1部の民謡ショーでは地元出身での民謡歌手として活躍している早田恵美さんが八重山民謡や独自の曲を披露し会場を沸かせました。また、子ども会(小学生・エイサー、中学生・ダンス)、老人会(19の春)、鳩間節(金城茂)、婦人会(大富口説)、大原中職員クラブ(環境整備ダンス)、大富さんしんの会(センスル節)、壮年会(満月太鼓囃子)の余興で盛り上がりました。第2部の民ショーでは早田恵美さんが、軽快なトークを交え、数々の有名な民謡を奏でて、最後はカチャーシーで会場が一体となり祝賀会は終演しました。楽しい舞台演出と美味しいごちそうと弾む会話で記念祝賀会は大盛り上がりでした。「和衷協力」の気概で、大富地域がこれからも発展し続けるイベントでした。ありがとうございました!

0

生徒会役員選挙

生徒会役員選挙

本校では、生徒会活動の捉え方として「生徒集団の自治的な活動を通して、学校生活を明るく有意義で規律あるものにするため、創造的な実践活動を主体的に展開していく組織活動」として、学校教育計画に定めています。大原中学校の特色として全校生徒が主体的に行っている生徒会活動があります。生徒会長を中心に執行部と各種専門委員会・各学級が有機的に連動して異学年縦割活動を日常的に行っています。次年度に向けて、そのリーダーを決める「生徒会役員選挙」について11月9日(水)の全体朝会で選挙管理委員会から説明がありました。はじめに、生徒会長の金田八笑さんからあいさつがあり、その後選挙管理委員の上原葉くんから実施要項に沿って選挙までの流れや立候補者に関する説明があり、選挙管理委員長の上原秋花さんから改めて生徒会活動の意義や目的について話があり「自分たちで大原中学校の良き校風を創っていこう」という気概を感じました。委員の亀井勇汰くんもスムーズに司会を務めました。12月9日(金)が投票日です!写真と併せて実施要項も掲載します。

★令和4年度生徒会役員選挙実施要項 ○生徒会朝会 レジュメ.pdf

0

2学期ボランティア清掃(ビーチクリーン活動)

2学期ボランティア清掃(ビーチクリーン活動)

11月8日(火)に2学期ボランティア清掃として、ビーチクリーン活動を仲間崎海岸で行いました。海洋教育の視点を踏まえ今回の活動目的として、①海岸の様子を自身の目で確認することで、西表島の漂着ゴミの実情を把握する(海に親しむ)。②漂着ゴミの種類を調べ、自然環境や私生活への影響を考え、島外から西表島へとたどり着くルートを自然要因・人的要因の視点から理解する(海を知る)。③海などの自然環境や生態系、人間の安全な生活を守るために自分に出来ることを考え、計画を立てる(海を守る)。④学んだことを実生活へ活かし、実際に行動する(海を活用する)。ことです。現地では5つの班に分かれ1班から4班までは清掃をし、5班はマイクロプラスチックを採取する活動をしました。拾ったゴミは分別し種類ごとに仕分けを行いトン袋にまとめました。活動終了後は学校に戻り、終了式では各学年代表生徒が感想を述べ、生徒会執行部の多宇志琉くんが活動の振り返りを行いました。生徒の感想として、1年生の望月晴海くんは「今回のボランティア清掃で最初見たときはゴミは少ないじゃんと思ったけど、アダンの奥に入るといっぱいゴミがありました。例年、発泡スチロールは少ないけど今回は大きい物や小さい物も多かったです。今回は真面目に取り組んでたくさんのゴミを拾うことができました。これからも、たくさんゴミを拾って何処よりもキレイな西表島にしたいです。」と感想を綴りました。昨年に続き、生徒会ボランティア活動として企画立案してくれた波照間碧先生と生徒会執行部の皆さん、そして、ビーチクリーン活動に参加した皆さん、お疲れ様でした!写真と実施要項を掲載します。ご覧ください!

★ボランティア清掃~ビーチクリーン活動~ ①【11月】ボランティア清掃(仲間岬).pdf

0

教育行政による授業力向上訪問

教育行政による授業力向上訪問

11月7日(月)の午前中に八重山教育事務所主催の「授業力向上訪問」がありました。八重山教育事務所からは宮良健指導班長、伊志嶺安威主任指導主事、マックマイケル留美子指導主事、佐渡山圭吾指導主事、宮良知博指導主事、半嶺当陽指導主事、竹富町教育委員会から前泊竹孝主幹の計7名の教育行政関係者が本校を訪れました。1年生の英語は伊良波千春先生が「School life in the USA」の単元で、2年生の数学は稲嶺愛良先生が「平行と合同」の単元で、3年生の体育では普久原卓林先生が「器械運動・マット運動」の単元で授業実践しました。全ての教科で共通して言えることは、「学びに向かう姿勢が整い、どの生徒も主体的に授業に参加している」ということでした。また、学習環境(生徒の頑張りが見える掲示物、行き届いている整理整頓)や学び合い教え合いの活動が充実しているとお褒めの言葉を頂きました。大原中の生徒が日々成長し、学校全体が日々進化し続けられる学校づくりを目指していきます。宮良健指導班長をはじめ各指導主事から頂きました指導助言を今後の授業改善・学校改善に活かしていきたいと思います。ありがとうございました!いっぺーにふぇーでーびる!みーふぁいゆー!

0

古見岳登山

古見岳登山(西表島最強の低山)

11月3日(木)に西表島で一番高い「古見岳登山」を行いました。本校では「郷土の自然に親しみ、郷土を知り、郷土に誇りを持つ生徒の育成」を目標に掲げ、大原中学校三大行事として「西表島横断」「古見岳登山」「仲間川筏下り」を3年サイクルで実施しております。今年は「古見岳登山」の年で国定公園に指定されている古見岳の雄大な自然に親しみ、生まれ育った郷土への愛郷心を育むとともに体験的な活動を通して将来の社会生活に役立てることをねらいとし、事前学習を重ね、本番に挑みました。数日前からの大雨で古見岳の状況が心配でしたが、専門ガイドの金田克己さん(元PTA会長)が直前まで現場視察を入念に行い実施することができました。生徒、保護者、教職員、関係者(ガイド、環境省、林野庁)が7つのグループにわかれ、総勢76人で古見岳登山に挑み全員踏破することができました!長雨続きで山道が泥濘み、足下が悪い中でしたが約10時間かけて、無事に全員ゴールしました。生徒の皆さんは、今回の古見岳登山を通して、大いなる達成感とともに困難な出来事に直面しても「乗り越えていく逞しさ」と何事にもチャレンジしていく「自信と誇り」を糧とし頑張ってほしいと思います。ご協力くださいました関係各位すべての皆様に御礼申し上げます。ありがとうございました!(写真は各班ごとに掲載します。古見岳登山実施要項&しおりも併せて掲載します。)

1班

2班

3班

4班

5班

6班

7班

全体写真

★古見岳登山実施要項&しおり ★R4古見岳登山のしおり.pdf

0

地震津波避難訓練

地震津波避難訓練

11月2日(水)には「令和4年度地震津波避難訓練」を実施しました。この日は沖縄県広域で同時刻に避難訓練が計画され、災害想定として午前10時00分、沖縄県全域で強い揺れを観測。午前10時03分に、沖縄県全域に「大津波警報」が発表されたとして緊急速報メールにより通知し訓練を開始する予定でしたが、八重山地方では大雨注意報が出ていたため合同地域訓練が中止となり学校内での避難訓練に切り替えました。

校内では、同時刻に校内放送を使い地震発生を想定した訓練を実施しました。生徒達は各教室から救命胴衣で頭を守りながら、教師の指示に従い避難しました。後半は、体育館にて東日本大震災から学ぶ映像を活用し、養護教諭の新城美実先生から避難時の留意事項等いざという時に迅速に行動できるよう安全学習をしました。大富消防分団から金盛美文団長、奥村達夫副団長、嘉本祥司隊員にお越し頂きました。日頃から「自分の命は自分で守る」ことを意識しながらあらゆる災害に備えましょう!

0

2学期お弁当の日

2学期お弁当の日

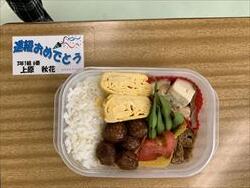

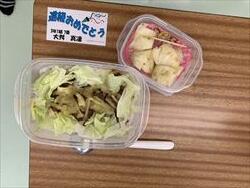

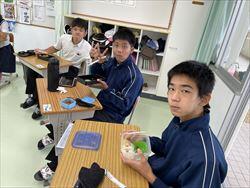

11月1日(火)は「2学期お弁当の日」で、家族と一緒にバランスの良い献立を考え、親子でお弁当づくりにチャレンジしました。今回のテーマは「これが故郷(ふるさと)の味 沖縄ハイサイ弁当」とし、各家庭で工夫を凝らしたオリジナル弁当でした。通常はランチルームで昼食を摂るのですが、今回は各教室でのお弁当会でした。会食前にお互いのお弁当を鑑賞しながら担任、副担任と一緒に楽しく頂きました。沖縄そば、ゴーヤーチャンプルー、豆腐チャンプルー、フーチャンプルー、タコス、ニンジンしりしりーとバリエーションに富んだウチナー料理が勢揃い!各学年別に写真を掲載します。ご覧ください!!

1学年(担任:浜崎俊介先生、副担任:伊良波千春先生)

2学年(担任:稲福愛良先生、副担任:普久原卓林先生)

3学年(担任:河野崇先生、副担任:波照間碧先生)

職員室

0

心肺蘇生法講習会

心肺蘇生法講習会

10月28日(金)に日本救急システム株式会社(JENS)沖縄支部の救命救急士の長谷川汐里さん、佐藤作美さん、門脇礁汰さんをお招きして「心肺蘇生法講習会」を行いました。何らかの原因で心停止状態(心臓から全身に十分な血液が届かない状態)や心室細動(心臓が通常の動きでなく細かく動いている状態)の人を発見したら、胸骨圧迫を行うことを学びました。ポイントとして、両方の掌を交互に組み重ねた両手で①強く(深さ5㎝)②速く(1分間に100回~)③押したら元の位置に戻す④絶え間なく(交代しながら続ける)ということでした。演習では「倒れている人を発見」すると①身の回りの安全確認②声をかけ、反応確認③応援要請(・AEDを持ってくる人、・119番に連絡する人、・手伝う人を探す人)④胸骨圧迫⑤AED操作の順で役割分担しながら行いました。心停止状態(心臓から全身に十分な血液が届かない状態)で救急搬送される人数は1年間で125,928人いるようで1日に換算すると約340人が全国の何処かで搬送されているということです。ですから、何時、何処で心停止状態の方に遭遇するか分かりません。もしも、心停止状態の方に出くわしたら今日の講習会で学んだ知識や技能を迷わずに発揮してほしいと思います。後半は、数日後に迫った古見岳登山で起きやすい熱中症や怪我の予防と対応について学びました。質疑応答では多くの生徒から質問が飛び交い、関心の高さを垣間見ることができました。救命救急士の長谷川さん、佐藤さん、門脇さん実践的な講習会ありがとうございました!

0

進路説明会

進路説明会

10月27日(木)に3年生と保護者を対象に「令和4年度進路説明会」を開催しました。高校入学選抜試験について①推薦入試選抜、②一般入学選抜、③二次選抜について、選抜内容や手続き及び日程や提出書類等について、進路主任の河野崇先生に分かりやすく説明してもらいました。生徒本人や保護者から質問を受け質疑応答の後、保護者懇談会をし今後の進路について話し合いました。受験生の皆さん、最善を尽くして志望校合格を勝ち取ってください!頑張れ受験生!当日の説明会に使用したプレゼンを掲載しますので、受験生をお持ちの保護者の皆様、ご確認ください!

進路説明会プレゼン 高校入試説明会 本番用.pdf

0

大原中・西表中 英語科合同オンライン授業

大原中・西表中 英語科合同オンライン授業

10月27日(木)の 2校時(9:45~10:35)に大原中と西表小中の中学3年生同士が「英語科合同オンライン授業」を通してICT機器を活用し、楽しく交流学習をしました。英語科では西表島内の4校で、中学3年を対象にした「書くこと」に重点を置いた共通実践に取り組んでいます。具体的には、英文を読んで内容についての意見や感想を英語で書けるようになることを目指しています。共通課題に取り組む他校との交流場面を設けることで、発表して伝えるという目的意識をもって書くことに取り組むことができます。加えて、読む・書く活動から、話す活動(発表・やり取り)へと統合的な技能の活用を促すことが期待されます。本授業では、Lesson 5 Reading教材 「I Have a Dream」で、米国における人権運動の父と称されるキング牧師について、自分が書いた感想文を発表し、互いの感想についてグループで交流しました。英語科の伊良波千春先生によると、同世代の生徒同士が英語を使って交流することで英語に関する興味関心が高まり、良い刺激になりますとコメントしていました。授業風景(写真)と本授業で使用した教材、生徒の感想を掲載します。どうぞご覧ください!

Lesson 5 Reading教材 10.27 オンライン授業.pdf

生徒の感想 オンライン授業生徒 感想.pdf

0

へき地学校教育支援事業助成金交付

へき地学校教育支援事業助成金交付

10月26日(水)に公益財団法人日本教育公務員弘済会沖縄支部より「へき地学校教育支援事業」に関する助成金の交付式がありました。この事業は、(1) へき地学校がもつ課題等に対して研究・活動を行う事業(例:少人数・小規模校における効果的な事業方法の研究、意欲的に学ぶ子どもを育てるための指導研究)(2) へき地学校の課題を解決するために備品・教材を購入し教育環境を整備する事業(例:ICT 教材、体育用品の提供)(3)地域や保護者、近隣の学校及び各教育団体等と連携し、子どもたちの資質を高めることを目的とする事業(例:運動会、公開授業、学芸会、各教育団体等との協賛事業)が助成対象ということで大原中が選ばれ5万円の助成金交付を受けました。子ども達の教育活動に有効に活用させていただきます。ありがとうございました!

0

プレゼン発表会

プレゼン発表会

10月26日(水)の3校時に2学年国語の授業で「プレゼン発表会」を行いました。普段の学校生活の中で気になることや疑問点について課題を設定し、その課題についてアンケートやインタビューを行い実態把握をした上で関連する情報をインターネットや本で調べ、「現状・課題・分析・改善策の提案」についてプレゼンにまとめ発表するという過程を経て、前時にリハを終え本授業の発表会という流れでした。生徒一人一人が当事者意識を持ち、本時のめあて「聞き手を意識したプレゼンテーションを行い、学習を振り返る」を意識した授業内容でした。各グループともアンケート結果をグラフにわかりやすくまとめ色分けしたり円グラフや棒グラフに使い分け工夫がみられました。また、アンケート結果を分析し、考察から改善策を提案するグループもあり充実したプレゼン発表会でした。各班のテーマは①「朝ボラと部活に来る時間について」、②「ロッカー&カーテンの提案」、③「鳥ネットについて」、④「部活動についての提案」でした。企画した国語科の玉城久先生、授業へのお招きありがとうございました。

0

ハロウィン企画仮装

ハロウィン企画仮装

普段の学校生活では制服かトレパン(体育着)を着てあらゆる教育活動をしている生徒達ですが10月25日(火)は「ハロウィン企画特別仮装の日」を設定し楽しみました。非日常的な雰囲気を皆で満喫していました。どうぞご覧ください!

0